○守山市個人情報事務取扱要領

令和5年4月1日

守山市個人情報事務取扱要領(平成15年1月31日制定)の全部を改正する。

第1 趣旨

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)および守山市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号。以下「市個人情報保護条例」という。)ならびに守山市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第16号。以下「議会個人情報保護条例」)に基づく個人情報の保護に関する事務の取扱いについては、公正かつ適正な運営を図るため、守山市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則(令和5年規則第35号。以下「市規則」という。)その他別に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。

第2 定義

この要領において使用する用語の意義は、法、条例および規則において使用する用語の例による。

第3 個人情報取扱事務

1 登録事務の単位

個人情報取扱事務の登録は、目的を同じくする一連の事務で、同種の個人情報を継続して取り扱うものを単位として行う。

2 個人情報取扱事務登録簿の作成

条例第4条第1項に規定する個人情報取扱事務登録簿(規則別記様式第1号。以下「登録簿」という。)は、個人情報取扱事務を新たに開始し、または登録した事項を変更しようとするときに、当該事務を所管する課等(以下「主務課」という。)の課長等(以下「主務課長」という。)が原案を作成する。

3 登録簿の届出

(1) 登録簿の原案を作成した主務課長は、規則第6条の規定に基づき、個人情報取扱事務登録・修正・抹消届出書(規則別記様式第2号)に登録簿の副本を添えて個人情報保護の事務を所管する総務部総務課(以下「個人情報保護所管課」という。)の課長(以下「個人情報保護所管課長」という。)に届け出る。なお、登録簿の修正または抹消したときも同様とする。

(2) 主務課長は、登録簿が現在行っている事務の内容と合致するよう管理しなければならない。

4 事前協議

(1) 主務課長は、新たな事務の開始に伴う登録簿の作成、修正または抹消する場合については、事前に個人情報保護所管課と協議を行う。

(2) 前号の協議は、新たな事務の開始または修正をしようとする日の概ね3か月前に行うものとする。

5 登録簿の説明および備置き

(1) 個人情報保護所管課長は、登録簿をシステム管理し、市が開設するホームページによる公開を行うとともに、市民から登録内容の説明を求める旨の申し出があったときは、その申し出に応じる。

(2) 個人情報保護所管課長は、主務課長から届出された登録簿を確認し、個人情報事務登録・修正・抹消確認報告書(規則別記様式第3号)により主務課へ報告する。また、個人情報保護所管課長は、修正前の登録簿または抹消された登録簿を別に整理する。

6 登録簿の登録(記入方法)

登録簿の各項目の記入については、次のとおりとする。

(1) 事務を主管する課等 主務課名を記載する。

(2) 登録番号 主務課コードと連番を記載する。

(3) 事務の名称 目的を同じくする一連の事務で、概ね1つのまとまりをもつ事務を単位とする名称(保有個人情報が簿冊やファイル単位で管理されているものは、その単位での名称)を記載する。

(4) 事務の目的 個人情報取扱事務の対象となる保有個人情報の使用(利用)目的を記載する。

(5) 記録される個人の範囲 当該事務で取り扱い、記録される個人情報の対象者(例 申請者、被表彰者、受験者、納税者等具体的に記入)を記載する。

(6) 法令等の根拠 事務の根拠となる法律、政令、省令、条例等の条項を記載する。

(7) 登録年月日 当該個人情報取扱事務を登録する年月日(改正前の守山市個人情報保護条例(平成14年条例第36号。以下「旧条例」という。)の施行の日(平成15年4月1日)前からの事務については、平成15年3月31日)を記載する。

(8) 事務開始時期 当該個人情報取扱事務を開始する年月日(旧条例の施行の日(平成15年4月1日)前からの事務については、平成15年3月31日以前)を記載する。

(9) 個人情報の記録項目 当該個人情報取扱事務で取り扱う個人情報の項目すべてについて、別表個人情報の記録項目の具体例を参考に、該当する項目にチェックを付け、収集方法を記載する。

該当する項目がない場合には、項目名がその他となっている項目欄にチェックを付して( )内に簡潔な名称で項目名を記載する。

(10) 要配慮個人情報の有無 法第2条第3項に規定する、その取扱いに特に配慮を要する個人情報をいい、具体的には本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴等の他、障害があること、健康診断その他の検査の結果等を指し、その取扱いがある場合は有の欄にチェックを入れる。

(11) 個人情報の収集方法 当該個人情報取扱事務で取り扱う保有個人情報を本人から収集する場合は「本人」に、本人以外のものから収集する場合は「本人以外」にチェックを付けるとともに、該当する収集先をチェックし、名称を記載する。本人および本人以外のものから収集する場合は、両方にチェックする。

「収集」とは、個人情報を他のものから取得することをいい、調査等により能動的に取得する場合だけでなく、届出、申請、申告、申込、相談等の受動的に取得する場合も該当する。また、本人から収集する場合には、本人から直接情報を取得する場合のほか、申請書等を本人の使者を介して、または本人の所属団体等を経由して受け取る場合も含む。

(12) 当該事務の目的以外の目的のために当該事務で取り扱う保有個人情報を経常的に市の機関内で利用し、または市の機関以外のものへ提供することの有無について、チェックを付けるとともに、経常的に利用または提供することが有る場合には、該当する利用先または提供先にチェックを付ける。また、その利用範囲および提供範囲(個人情報)を( )内に記入する。

(13) 処理形態 当該事務で取り扱う保有個人情報の処理の全部または一部を情報システム処理している場合は「情報システム処理」に、すべてを手作業処理で行う場合は「手作業」にチェックする。「情報システム処理」とは、汎用コンピュータ、パーソナル・コンピュータおよびワード・プロセッサ等による情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力またはこれらに類する処理をいう。「情報システム処理」および「手作業」のいずれにも該当しない場合は、「その他」にチェックを入れ、具体的な処理形態を記載する。

(14) 外部委託 個人情報取扱事務の全部または一部を市の機関以外のものに委託するかどうかについて該当するものにチェックを付け、委託する場合は、外部委託先を記入する。

第4 個人情報保護の窓口

1 総合窓口で行う事務

個人情報保護の取扱いに関しては個人情報保護所管課を総合窓口とし、個人情報保護所管課では、次に掲げる事務を行う。

(1) 個人情報の取扱いに関する案内および相談に関すること。

(2) 個人情報事務取扱登録簿(システムデータを含む。)の保管および閲覧に関すること。

(3) 守山市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に関すること。

(4) 法および条例の運用ならびに運用状況の審査会への報告ならびに市民への公表・周知に関すること。

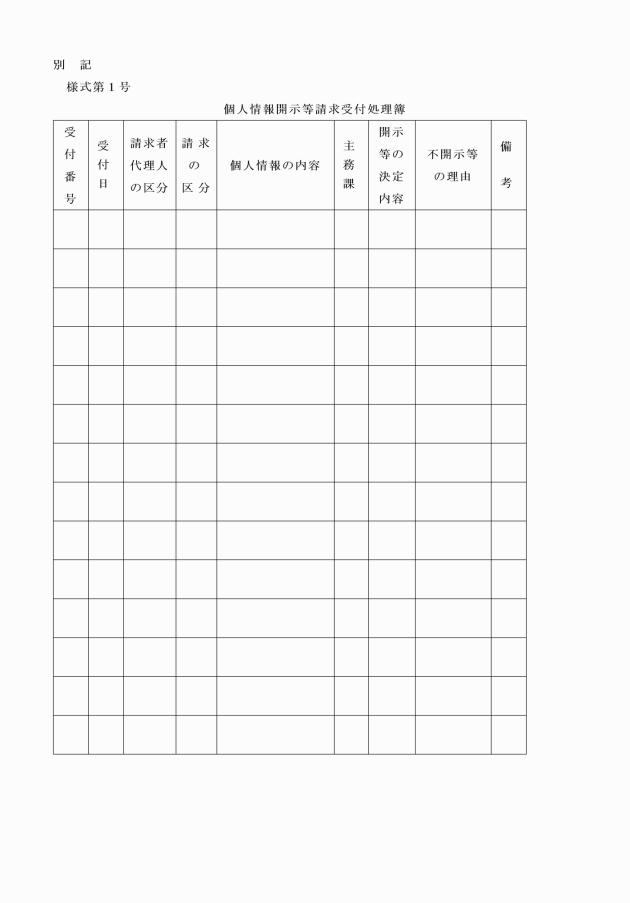

(5) 保有個人情報開示請求書の受付(受理は、主務課とする。)および個人情報開示等請求受付処理簿(別記様式第1号)の作成ならびに主務課への保有個人情報開示請求書の送付に関すること。

(6) 主務課との連絡調整に関すること。

(7) 個人情報開示等請求調整会議に関すること。

(8) 個人情報の閲覧および写しの交付ならびに費用の徴収に関すること。

(9) 個人情報に関する苦情の受付に関すること。(受理は、主務課とする。)

(10) 市内事業所への協力要請に関すること。

(11) 不服申立て(審査請求)の受付に関すること。(受理は、主務課とする。)

(12) 個人情報保護制度の調査および研究ならびに職員に向けた研修に関すること。

(13) その他個人情報保護制度の推進の総括に関すること。

2 主務課が行う事務

各実施機関の主務課は、次に掲げる事務を行う。

(1) 登録簿の原案作成(修正・抹消を含む。)に関すること。

(2) 登録簿の個人情報保護所管課への通知に関すること。

(3) 開示決定等、訂正決定等および利用停止決定等の請求(以下「開示等の請求」という。)についての相談および案内ならびに個人情報の検索・特定に関すること。

(4) 保有個人情報開示請求書、保有個人情報訂正請求書および保有個人情報利用停止請求書の受理に関すること。

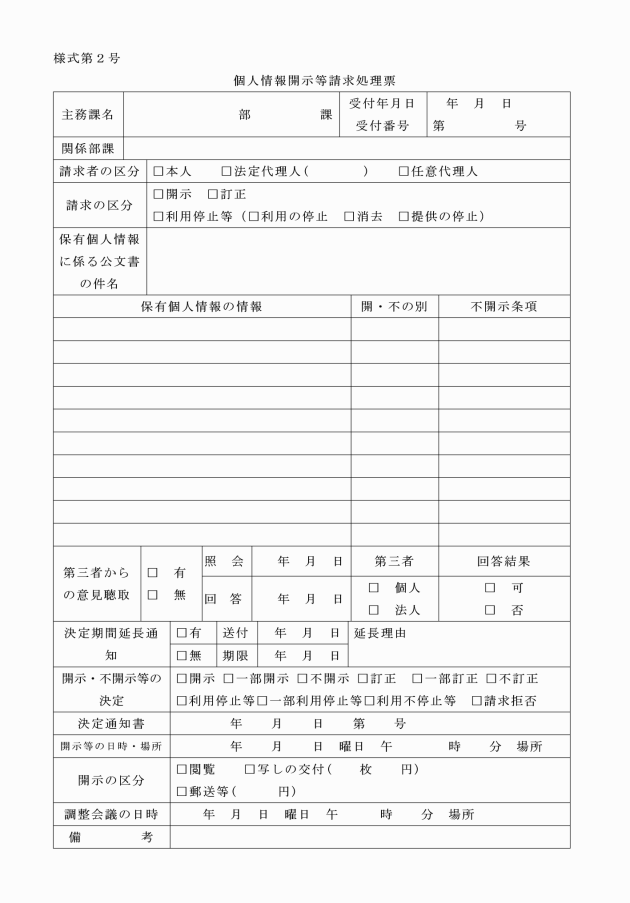

(5) 開示等の請求について、個人情報開示等請求処理票(別記様式第2号)の作成および開示等の請求に対する可否の決定(決定期間の延長を含む。以下「開示等の可否の決定」という。)ならびに決定通知書の作成に関すること。

(6) 個人情報保護についての案内、相談および苦情の受付・受理に関すること。

(7) 開示等の請求のあった保有個人情報の開示、訂正および利用停止(外部提供者への通知含む。)の実施に関すること。

(8) 開示等の請求のあった保有個人情報の写しの作成に関すること。

(9) 目的外利用、外部提供および外部委託に関する個人情報保護所管課との調整に関すること。

(10) 審査請求書の受理に関すること。

(11) 審査請求事案の審査会への諮問に関すること。

(12) 審査請求に対する決定に関すること。

(13) 開示等の可否の決定に対する取消訴訟に関すること。

(14) 個人情報の苦情処理に関すること。

(15) 個人情報の保護および取扱いに関すること。

(16) その他個人情報保護制度の推進に関すること。

3 相談および対応

(1) 他の法令(以下「法令等」という。)の規定により開示の実施を求めることができる場合は、法令等の規定により行うことになる旨が法に規定されているので、その旨を来庁者に説明し、主務課に案内する。

(2) 市の行政資料や刊行物等による情報提供で対応できる場合は、これにより情報提供を行う。なお、法による保有個人情報の開示等の請求にあたる場合であっても、法律上の請求を受けるまでもなく、請求の趣旨が達成されるよう閲覧、訂正等の対応ができるよう積極的に検討する。

(3) 主務課へ直接個人情報の開示等の請求があったときは、当該主務課において、他の制度による閲覧等や情報提供で対応できる場合を除き、総合窓口へ案内する。

(4) 主務課が出先機関の場合は、請求者の意思を十分確認するとともに必ず総合窓口と電話等で連絡調整し対処する。場合によっては、総合窓口職員の派遣も検討し、決して請求者を移動させることが無いようにする。

第5 目的外利用、外部提供および外部委託

1 目的外利用

(1) 目的外利用により保有個人情報の提供を受けようとする課等の課長等(以下「利用課長」という。)は、原則として事務を開始しようとする日の3月前までに個人情報所管課長との協議を行い、個人情報所管課長は利用課長に対して必要な助言を行うものとする。

(2) 前号に規定する協議の後、利用課長は個人情報保護所管課長を経由して、主務課長に対し、目的外利用申請書(規則別記様式第4号)を提出する。

(3) 主務課長は、個人情報保護所管課長との協議を経て、目的外利用について決定したときは、目的外利用決定通知書(規則別記様式第5号)により、利用課長に通知する。なお、主務課長は、目的外利用の決定に、保有個人情報を保護するために必要な条件を付することができる。

(4) 利用課長は、目的外利用申請書を提出する前に、保有個人情報を収集する理由として法第69条第2項第1号または第2号のいずれに該当するかを検討する。また、目的外利用をさせようとする主務課長も、同規定に該当するかを十分検討し目的外利用の決定をする。当該決定後、利用課長および主務課長は、それぞれの登録簿の作成または修正をし、個人情報保護所管課長に届け出なければならない。

(5) 個人情報保護所管課長は、前号の届出により登録簿の作成または修正を行ったときは、個人情報事務登録・修正・抹消確認報告書により利用課長および主務課長へ通知する。

2 外部提供

(1) 外部提供を受けようとする者(以下「外部提供申請者」という。)は、市長(主務課長)に対し、個人情報保護遵守事項を明記した誓約書を添え、外部提供申請書(規則別記様式第6号)を提出する。ただし、法令等の特別の規定に基づく個人情報の外部提供の申請については、宣誓書を添付した外部提供申請書を用いないで申請することができる。

(2) 市長(主務課長)は、外部提供を決定しようとするときは、個人情報保護所管課長と調整後、外部提供決定通知書(規則別記様式第7号)により外部提供申請者に通知する。

(3) 主務課長は、外部提供を決定する前に、法第69条第1項もしくは同条第2項第1号、第3号または第4号のいずれに該当するかを十分検討し外部提供の可否を決定する。当該決定後は、登録簿の作成または修正をし、個人情報保護所管課長に届け出なければならない。

(4) 個人情報保護所管課長は、前号の届出により登録簿の作成または修正を行ったときは、個人情報事務登録・修正・削除確認報告書により主務課長へ報告する。

3 外部委託

(1) 個人情報取扱事務の処理を市の機関以外のものに委託しようとする主務課長は、原則として事務を開始しようとする日の3月前までに、個人情報所管課長との協議を行い、個人情報所管課長は利用課長に対して必要な助言を行うものとする。

(2) 前号に規定する協議の後、外部委託を決定したときは、規則第9条第1項各号に規定する事項が明記された条項のある契約書により委託先(以下「受託者」という。)と委託契約を締結する。

(3) 前号の契約と同時に、規則第9条第2項の規定により受託者に守山市長との委託契約に基づく事務(以下「受託事務」という。)に従事させようとする者(以下「受託事務従事者」という。)から規則第9条第2項各号に規定する事項を誓約した書面(以下「委託事務に係る誓約書」という。)を徴するよう求め、その写しを提出させる。

(4) 第2号により外部委託を決定した主務課長は、登録簿に外部委託先を登録するため、個人情報取扱事務登録・修正・削除届出書に外部委託契約書および委託事務に係る誓約書の写し(以下この項において「契約書の写し等」という。)を添えて、個人情報保護所管課長に届け出る。

(5) 個人情報保護所管課長は、契約書の写し等を確認し、前号の届出により登録簿の作成または修正を行ったときは、個人情報事務登録・修正・削除確認報告書により主務課長へ報告する。

(6) 主務課長は、必要に応じ、受託者の当該保有個人情報の管理状況その他委託事務の履行状況を報告させるとともに、同状況を調査する。

(7) 主務課長は、受託者が、締結した委託契約の契約事項に違反し、または違反するおそれがあると認めるときは、必要な措置をとる。

(8) 委託契約終了後または委託契約の解除の際には、当該委託に係る保有個人情報の引渡しを受け、または廃棄をさせる。

4 外部委託の再委託

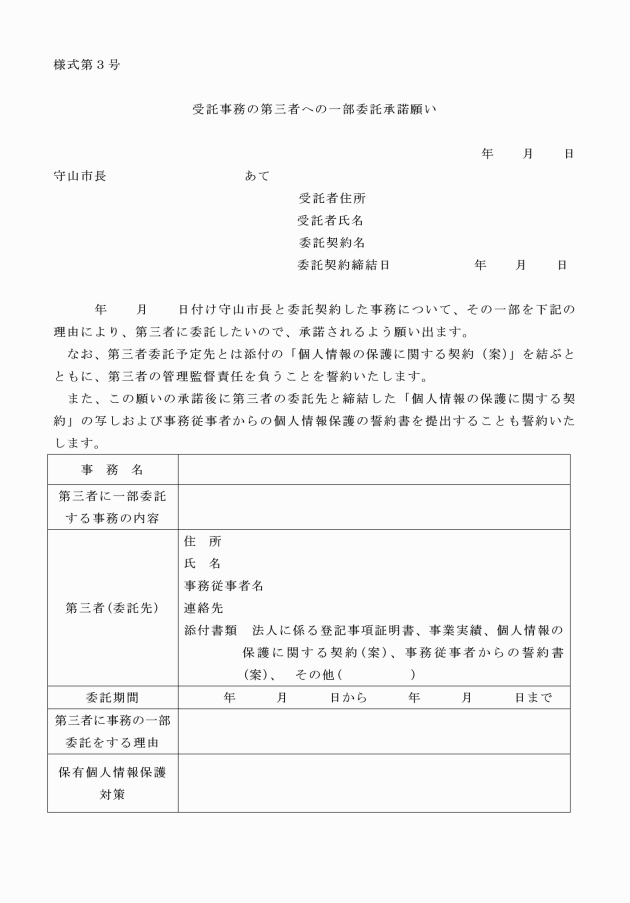

(1) 外部委託については、原則、再委託を禁止しているが、やむを得ず受託者が委託事務の一部を第三者へ再委託する場合は、事前に受託事務の第三者への一部委託承諾願い(別記様式第3号)により、市長へ承諾願いを提出させる。この場合においても、受託者は、一部委託業者の管理監督責任を負う。

(2) 主務課長は、前号の規定により受託者より承諾願いが提出された場合は、その再委託先が講じる保有個人情報保護措置や再委託先が持つ個人情報保護に関する資格等様々な情報を考慮し、再委託の可否の判断を行うものとする。

第6 開示請求に係る事務

1 開示請求の受付

開示請求の受付にあたっては、開示請求に係る保有個人情報の存否の確認および当該保有個人情報が記録されている公文書の特定を行う。この確認および特定は、登録簿での確認または主務課との連絡もしくは主務課職員の立会いを求めることにより行う。なお、対象公文書が複数の関係する課等に所在する場合の主務課は、当該公文書を最初に作成または発信した課等もしくは当該公文書の事務事業を所管する課等を主務課とする。

2 開示請求の方法

(1) 開示請求は、保有個人情報の開示を請求する者(以下「請求者」という。)が保有個人情報開示請求書(規則別記様式第8号。以下「開示請求書」という。)に必要事項を記載し、個人情報保護所管課に提出する。

(2) 開示請求することができるのは、本人、未成年者もしくは成年被後見人の法定代理人または本人の委任による代理人とし、来庁して開示請求書を提出する方法または開示請求書等を郵送する方法により請求できるものとする。

(3) 開示請求は、原則として、開示請求に係る保有個人情報1件につき1枚の開示請求書により行う。ただし、同一人から同一の主務課に係る同一内容の複数の開示請求があった場合は、「請求の内容」欄に記載できる範囲内で、1枚の開示請求書による複数の請求を認める。

3 本人等であることの確認

(1) 本人による請求の場合

ア 本人が来庁して請求された場合

請求者に対して、次に掲げるいずれかの書類(写真が貼付されていない書類にあっては、複数)の提示または提出を求める。

運転免許証、健康保険の資格確認書、個人番号カード、住民基本台帳カード(住所記載があるもの)、在留カード、特別永住者証明書または特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書、小型船舶操縦免許証、運転経歴証明書、猟銃・空気銃所持許可証、宅地建物取引主任者証、国民健康保険の資格確認書、後期高齢者医療保険の資格確認書、船員保険の資格確認書、共済組合の資格確認書、恩給証書、児童扶養手当証書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等のほか、個人情報保護委員会事務局作成の個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイドに示されている書類

イ 郵送により請求された場合

開示請求書に、次に掲げる書類の添付を求める。

(ア) アの書類の複写物

(イ) 請求のあった日から遡って30日以内に作成された住民票の写し(住民票の写しを用いることができない場合は、在外公館の発行する在留証明、開示請求書に記載された氏名および住所または居所が明示された配達済みの郵便物、開示請求者が所在している施設の管理者が発行した居住証明書や宿泊証明書等)

(2) 法定代理人による請求の場合

ア 法定代理人が来庁して請求された場合

法定代理人に係る前号アに掲げる書類のほか、本人が未成年者または成年被後見人であることを確認するため、次に掲げるいずれかの書類の提示または提出を求める。

請求のあった日から遡って30日以内に作成された法定代理人の資格を証明する戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書、家庭裁判所の証明書等

イ 郵送により請求された場合

開示請求書に、次に掲げる書類の添付を求める。

(ア) (1)アの書類の複写物

(イ) (1)イ(イ)の書類

(ウ) 請求のあった日から遡って30日以内に作成された法定代理人の資格を証明する戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書、家庭裁判所の証明書等

(3) 任意代理人による請求の場合

ア 任意代理人が来庁して請求された場合

任意代理人に係る第1号アに掲げる書類のほか、任意代理人の資格を証明する委任状その他必要な書類の提出を求める。

なお、その真正性を次のいずれかの方法により確認する。

(ア) 委任状には委任者の実印を押印することとした上で印鑑登録証明書の添付を求める。

(イ) 委任状(実印でなくても可)に委任者の運転免許証、個人番号カード等本人に対し一に限り発行される書類の複写物の添付を求める。

イ 郵送により請求された場合

開示請求書に、次に掲げる書類の添付を求める。

(ア) (1)アの書類の複写物

(イ) (1)イ(イ)の書類

(ウ) ア(ア)または(イ)の書類

(4) 提示または提出書類の確認

書類の提示または提出により確認を行った場合は、提示または提出された書類の名称、番号、記号その他の事項を開示請求書の職員記入欄に記入する。

4 開示請求書の記載事項の確認

請求書の記載事項に記載漏れ、誤り、不明確な点がないかを次の点に留意しながら確認する。

(1) 「請求者の住所または居所、氏名、電話」 請求者が開示請求のあった個人情報の本人等であるかどうかの確認や決定通知書の送付先となるため、正確に記入してあるかの確認をする。

(2) 「開示の実施方法」 市の事務所における開示または写しの送付のどちらを選択されているか確認し、市の事務所における開示の場合、実施方法の選択がされているか確認する。

(3) 「請求者本人確認等」 開示請求者の項目については、本人、法定代理人または任意代理人のいずれを選択されているか確認し、請求者本人確認書類については、本人確認のために提示された書類が選択されているか確認する。

(4) 「本人の状況等」 請求者が本人でない場合には記入されている必要があり、いずれを選択されているか確認する。

(5) 「保有個人情報の本人の住所または居所および氏名」 請求の対象となる保有個人情報を特定するために必要な情報であることから、正確に記入されていることを確認する。

(6) 「法定代理人が請求する場合の請求資格確認書類」「任意代理人が請求する場合の請求資格確認書類」 請求者の区分に応じて、必要な確認書類が添付されているか確認する。

5 開示請求書の補正

開示請求書の記載事項に記入漏れ、誤り、不明確な点があれば、請求者にその箇所を補筆または訂正(以下「補正」という。)するよう求める。

6 開示請求書の受付

(1) 第6第3項および第4項により請求者(法定代理人等を含む。)の本人確認を行い、開示請求書の記載事項を確認した後、開示請求書に受付印(守山市受付のもの)を押印し、受付日および受付番号(年度単位)を記入する。予め開示請求書の写しを持参され、受付印の押印および受付番号記入を求められた場合は、対応する。出先機関の場合は、個人情報保護所管課に開示請求書に係る受付番号を電話等で確認し、記入する。

(2) 開示請求書を受け付ける段階で、請求対象の保有個人情報が不存在など当該請求書が形式的要件を具備していないことが判明した場合は、あらかじめ第9項形式的要件審査に基づき処理する。また、情報提供として処理できる場合は、できる限りそのように対応し、請求者の利便を図るように努める。

7 請求者に対する説明

開示請求書を受け付ける場合は、請求者に対し、次の事項を説明する。

(1) 開示・不開示の決定について

受付の日から15日以内(通知の送達に要する日数は含まない。)に当該請求に係る保有個人情報を開示するかどうかの決定(以下「開示・不開示の決定」という。)を行い、決定通知書(規則別記様式第9号から第11号まで)で請求者に通知する。なお、当日、全部開示を決定できる場合(法令に基づく場合、利用目的の範囲内である場合または利用目的の範囲外であるが法第69条第2項の規定に基づき提供する場合をいう。)は、口頭により通知することができる。

(2) 決定期間の延長について

ア 事務処理上の困難その他正当な理由があるため15日以内に可否の決定ができない場合は、市個人情報保護条例第6条第2項の規定に基づき、30日以内の決定期間を延長することができ、この場合は保有個人情報開示決定等期間延長通知書(規則別記様式第12号。以下「開示決定期間延長通知書」という。)で請求者に通知する。

イ 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるためアの期間内に可否の決定ができない場合は、市個人情報保護条例第7条の規定に基づき、相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合は保有個人情報開示決定等期間特例延長通知書(規則別記様式第13号。以下「開示決定期間特例延長通知書」という。)で請求者に通知する。

(3) 事務所における開示の実施について

(4) 費用の負担について

公文書の写しの交付を請求した場合については、写しの作成に要する費用(JIS規格A4またはA3は1枚10円(カラー印刷の場合は1枚50円)。その他の写しは実費とする。)は請求者の負担とする。また、送付を希望する場合は、郵送料等送付に要する実費の負担も必要となる。

8 受付後の開示請求書の取扱い

総合窓口で開示請求書を受け付けた後は、個人情報開示等請求受付処理簿に必要事項を記入後、当該請求書の写しを保管した上で、ただちに当該請求書を主務課へ送付する。

9 形式的要件審査

請求書の送付を受けた主務課は、当該請求書が形式的要件を具備していること、とりわけ開示請求のあった公文書(保有個人情報)が存在していることおよび請求者が本人等であることを必ず確認する。

この形式的要件を具備していない場合とは次のとおりである。

(1) 請求権者でないものがした場合

(2) 請求のあった公文書が法60条第1項の「地方公共団体等行政文書」に該当しない場合

(3) 請求のあった公文書(保有個人情報)が存在しない場合

(4) 請求のあった公文書(保有個人情報)が法第88条(他の法令による開示の実施との調整)に該当する場合

10 開示・不開示の決定

(1) 対象公文書(保有個人情報)の特定

主務課は、請求のあった個人情報が記録されている対象公文書(保有個人情報)の名称を具体的に特定する。

(2) 請求書の受理

主務課は、総合窓口から請求書の送付を受けたときは記載内容を確認後、総合窓口で請求書を受け付けた日をもって、請求書を受理する。

(3) 開示・不開示の決定期間

開示・不開示の決定は、請求書を受理した日から15日以内に行う。15日目が守山市の休日を定める条例(平成2年条例第1号)第1条第1項に規定する休日のときは、その翌日をもって満了日とする。

(4) 決定期間の延長

対象文書が膨大であること、災害の発生、年末年始の休暇、第三者への意見聴取のために日時を要すること、他の自治体から事案の移送がなされたことなど正当な理由により決定期間を延長する場合は、開示決定期間延長通知書または開示決定期間特例延長通知書(以下これらを「延長通知書」という。)により、速やかに請求者に通知するとともに、その写しを個人情報保護所管課に送付する。この場合、次のことに留意する。

ア 延長期間は、必要最小限の期間とする。

イ 開示・不開示の決定期間内に、延長通知書が請求者に到達するよう努める。

ウ 延長通知書の「延長の理由」欄には、延長する理由を具体的に記載する。

(5) 事前協議

主務課は、次により事前協議を行う。

ア 個人情報保護所管課との協議

開示・不開示の決定に当たっては、個人情報保護所管課と事前協議をする。

イ 関係課等との調整

対象公文書(保有個人情報)が、他の課等に関係するものである場合は、当該関係課等と連絡を取り、調整する。

(6) 第三者への意見聴取

主務課は、開示・不開示の決定に係る公文書に、請求者(法定代理人等が本人に代わって開示請求する場合にあっては、当該本人をいう。)以外の者および事業者(以下「第三者」という。)の情報が記録されているときは、第5第三者への意見聴取に係る事務に基づき、当該第三者に対して意見聴取を行う。

(7) 個人情報開示等請求調整会議

保有個人情報の開示・不開示の決定に当たって、実施機関内部または実施機関相互間で統一的な処理が必要と認められる場合は、守山市行政機構補完規程(平成16年訓令第5号)第12条に規定する政策調整会議を個人情報開示等請求調整会議とし、調整を図る。なお、案件によっては、同規程第8条に規定する総合政策会議においても調整を図る。個人情報開示等請求調整会議においては、個人情報開示等請求処理票をもって、調整する。

(8) 開示の決裁権者

開示・不開示の決定は、前各号までの事務終了後、主務課が行い、この決定に係る決裁権者は、守山市事務決裁規程(昭和55年訓令第1号)により原則として、主務課を所管する部長等とする。ただし、必要と認めるときは、上位の職にある者にその決裁を求める。なお、当該決裁は、個人情報保護所管課へ合議する。

(9) 開示・不開示の決定通知

開示・不開示の決定をしたときは、次により決定通知書を作成する。

ア 開示をする旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(規則別記様式第9号)

イ 部分開示をする旨の決定 個人情報一部開示決定通知書(規則別記様式第10号)

ウ 開示をしない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(規則別記様式第11号)

(10) 決定通知書の記載事項

ア 「開示する保有個人情報の内容」

対象公文書の名称、内容等を正確に記載する。この場合、1枚の決定通知書に複数の公文書の名称を記載することができる。また、別紙を添付しても可とする。

イ 「開示する保有個人情報の利用目的」

開示することとした保有個人情報が、どのような目的で利用されているかについて、最低限として登録簿と同程度の記載とする。

ウ 「保有個人情報の開示請求書受理年月日」

受理日および受理番号を記入する。

エ 「保有個人情報の開示の実施方法等」

(ア) 開示の実施の方法等

事務所における開示または写しの送付のいずれかを記載する。

(イ) 事務所における開示を実施することができる日時および場所

決定通知書が請求者に到達すると思われる日から数日後の、勤務時間内の日時を指定する。この場合、請求者に対して、あらかじめ電話等により希望を確認する等、できるだけ請求者の利便を考慮して決定をする。予め開示請求書に希望日時が記載されている場合等はそれを考慮して決定をする。

第三者への意見聴取を行ったときは、当該第三者が救済の手続きをするため、開示の決定をしたときから2週間が経過する日以後を開示の日時とする。

開示の場所は、原則として、主務課とする。

(ウ) 写しの送付を希望する場合の準備日数、写しの作成および送付に要する費用(見込額)

写しの作成費用(第6の7(4)に規定)および当該写しの送付を行うために必要な郵送費用の見込み額を明記する。

オ 「本件連絡先(担当課等)」

担当部署、担当者名および連絡先を記載する。

カ 「不開示とした部分とその理由」、「開示をしないこととした理由」

開示をしないこととした部分の情報の概要を、当該情報の内容が判明しないように留意して記載する。

また、開示をしない部分が法第78条第2項において準用する同条第1項に規定する不開示事項のいずれに該当するか、およびその理由について具体的に記載する。この場合、複数の規定に該当するときは、各規定ごとにその理由を記載することとし、この欄に記載しきれないときは、別紙に記載の上、添付する。

(11) 即日開示

主務課は、本市が実施する職員採用試験の結果を本人に開示する場合または過去に同様の開示の実績がある場合において、直ちに開示することができると判断できるときは、即日開示することができる。即日開示をする場合は、受付時に個人情報保護所管課が立ち会うこととし、開示の事前決裁手続きおよび規則第12条第1項に規定する個人情報開示決定通知書の作成を省略することができる。

(12) 公文書(保有個人情報)の存否を明らかにできない場合

ア 公文書(保有個人情報)の存否が明らかになること自体が、不開示事項に該当する場合は、法第81条の規定に則り、当該公文書(保有個人情報)の存否を明らかにしない旨の不開示決定をする。

イ この場合の通知は、個人情報不開示決定通知書により行うが、「開示をしないこととした理由」欄には「法第81条に該当するため、保有個人情報の存否を明らかにできない」旨を記載する。

(13) 公文書(保有個人情報)が存在しない場合

請求された保有個人情報の公文書が存在しない場合については、個人情報不開示決定通知書により行うが、「開示をしないこととした理由」欄には「請求された保有個人情報の公文書は存在しない」旨を記載する。

(14) 決定通知書の送付

主務課は、開示・不開示の決定をしたときは、速やかに決定通知書を請求者に送付するとともに、その写しを個人情報保護所管課へ送付する。

11 開示の方法

(1) 公文書(保有個人情報)の開示の方法

ア 閲覧は、文書、図画、写真などを直接閲覧することによって行い、原則としてその原本を閲覧に供する。ただし、汚損、破損のおそれがあるとき、部分開示をするときなど、原本を閲覧に供することができないときは、複写したものを閲覧に供する。なお、この場合の複写に要する費用は、請求者に負担させない。

イ 視聴は、ビデオテープや光ディスクなど直接閲覧することができない情報を、その情報の内容を理解できる情報に変換する装置を使用して変換したものを視聴することによって行う。

ウ 媒体に磁気情報などの形で記録され、直接視聴できない情報については、これらのものから出力または採録したものにより閲覧に供する。なお、この場合の出力または採録に要する費用は、請求者に負担させない。

(2) 写しの交付

写しの交付は、開示を決定した保有個人情報が記録されている公文書を主務課において複写または複製し、その複写または複製したものを個人情報保護所管課の立会いのもと交付することにより行い、その方法は次による。

ア 写しの交付部数は、開示請求のあった保有個人情報が記録されている公文書1件につき、1部とする。

イ 写しは、原則A4版(B5版、B4版またはA3版も同様)の用紙とし、市に設置している電子式複写機により複写する。ただし、これによることができないものについては、請求者の求めに応じ、複写を業者に委託するなど、保有個人情報が記録されている公文書に対応した装置を使用して複写または複製する。

ウ 媒体に磁気情報などの形で記録されているものの写しは、これらのものから出力したものを複写または複製することにより行う。

(3) 部分開示の実施方法

法第78条第1項の規定により、開示請求に係る公文書(保有個人情報)に不開示事項に該当する情報が記録されている場合において、開示部分と不開示部分が容易に分離することができ、かつ、当該分離により開示請求の趣旨が損なわれないと認めるときは、不開示部分を除いて開示する。

ア 開示部分と不開示部分とがページ単位で区分できる場合

(ア) 取り外しのできる部分は、不開示部分を取り外して開示部分のみを開示する。

(イ) 取り外しのできない部分は、開示部分が記録されているページを複写したものまたは不開示部分を覆ったもの等により開示する。

イ 開示部分と不開示部分とが同一のページにある場合

不開示部分を遮蔽物で覆って複写したもの、該当ページを複写した上で不開示部分をマジック等で消し、それを再度複写したもの等で開示する。

12 開示の実施

(1) 開示の日時および場所

郵送によらない開示の実施について、主務課は次のとおり開示の日時および場所を調整する。

ア 開示請求書の開示の実施方法欄に記載された開示希望日に開示することが可能な場合は、可能な限りその日時および場所にて開示の日程を調整し、事前に電話等により請求者本人に確認を行ったうえで、その日時を決定通知書の個人情報の開示の実施方法等欄に記入し、当該通知書を交付する。

イ 開示請求書の開示の実施方法欄に記載された開示希望日に開示することができない場合は、改めて日時および場所を請求者と調整し、その日時を決定通知書の個人情報の開示の実施方法等欄に記入し、当該通知書を交付する。

ウ アおよびイに関わらず、請求者本人が希望される場合は、決定通知書の送付以後に、請求者本人が保有個人情報開示実施方法等申出書により開示の日時および場所の希望を申し出ることができる。この場合において、特段の理由が無い限り、担当課は当該希望日等にて請求者と調整することとする。

(2) 指定した日時以外の開示の実施

前号の手続について、請求者のやむを得ない事情により、指定された日時に閲覧等ができず、請求者から日時の変更の申出があった場合は、主務課は、改めて別の日時を指定する。この場合、改めて開示の決定に係る通知書を送付することを要しない。

(3) 決定通知書の確認

主務課は、窓口において開示する場合は、開示の場所へ来庁した者に対して決定通知書の提示を求め、第3項により請求者本人であることの確認を行う。

(4) 窓口における開示の実施

ア 開示の実施

主務課の職員は、対象公文書(保有個人情報)を提示し、請求者の求めに応じて当該公文書(保有個人情報)の内容について説明する。なお、開示の実施にあたっては、個人情報保護所管課の職員が立ち会う。

イ 開示の中止または禁止

主務課の職員は、請求者に対し、公文書(保有個人情報)を汚損し、または破損することのないよう説明する。請求者が、開示された公文書(保有個人情報)を改ざん、汚損、破損、持帰りまたは持出しをし、もしくはそのおそれがあると認めるとき、主務課の職員の指示に従わないとき、または開示の実施に係る機器等に影響を及ぼす場合は、当該公文書(保有個人情報)の開示を中止する。

(5) 郵送による開示の実施

ア 主務課は、郵送により開示を行う場合は、決定通知書に納入通知書(次項代1号に規定する写しの作成に要した費用および当該写しを本人限定受取の方法で郵送する場合の費用を合算した金額の通知書とする。)を添えて郵送し、当該金額の納付が確認できた後、本人限定受取の方法により郵送するものとする。

イ アの規定にかかわらず、請求者は写しの作成に要した費用のみを納入通知書で支払うことができる。この場合において請求者は返信用封筒に本人限定受取の方法で担当課が返送する場合の切手を貼り、当該封筒を担当課宛てに送付するものとする。担当課は写しの作成に要した費用が支払われたことおよび返信用封筒の宛先が請求者本人であることを確認し、本人限定受取の方法で写しを送付する。

13 費用徴収

(1) 費用の額

開示に係る個人情報が記録されている公文書の写しの作成に要する費用は、B5版、B4版、A4版またはA3版の白黒印刷による写しの枚数1枚につき10円、カラー印刷による写しの枚数1枚につき50円とする(両面印刷の場合は1枚につき2枚分の費用とする。)。ただし、これ以外の場合は、当該写しの作成に要した実費相当額とする。

(2) 徴収の方法

写しの作成に要する費用は、窓口での開示の場合は現金による前納とし、写しの郵送の場合は納入通知書による前納とする。なお、徴収した費用(教育委員会、選挙管理委員会等市長以外の実施機関を含む。)は、個人情報保護所管課において雑入として処理する。

第7 第三者への意見聴取に係る事務

法第86条に規定する第三者への意見聴取については、次により事務を処理する。

1 意見聴取の実施

(1) 任意的意見聴取

主務課は、開示決定をする場合において、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときであって、開示・不開示の決定の判断をより適正に行うため、当該情報が法第78条に規定する不開示事項のいずれかに該当することまたはいずれにも該当しないことが明らかな場合を除き、当該第三者に意見書を提出する機会を与えることができる。

(2) 必要的意見聴取

主務課は、開示決定をする場合において、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときであって、第三者に関する情報を開示すると当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあるにもかかわらず、人の生命、健康等を保護するために、当該情報を開示しようとするときは、当該第三者に対して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在の把握について合理的な努力を行ったにもかかわらず、所在が判明しない場合を除く。

2 意見聴取の方法

(1) 意見聴取は、第三者に対し、当該第三者に係る情報が記録された公文書について開示請求があった旨を保有個人情報の開示に関する、個人情報の開示に関する意見照会書(任意的意見聴取)(規則別記様式第15号)または個人情報の開示に関する意見照会書(必要的意見聴取)(別記様式第16号)により通知し、当該第三者から保有個人情報の開示決定等に関する意見書(規則別記様式第16号)の提出を求めることにより行う。この場合、1週間以内に当該意見書を提出するよう協力を求める。

(2) 請求のあった個人情報が記録されている公文書のなかに多数の第三者に関する情報が記録されている場合で、すべての第三者に対する意見聴取が困難であるときは、必要な範囲で意見聴取を行う。

3 意見聴取の内容

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)については、プライバシー侵害の有無および程度

(2) 法人その他の団体に関する情報については、不利益の有無および程度

4 第三者への通知

(1) 主務課は、第2項の規定による第三者への意見聴取を行った後に、開示の決定をしたときは、請求者に対する通知と同時に、当該第三者に個人情報の開示に関する通知書(規則別記様式第18号)によりその旨を通知する。

(2) 前号の場合のうち、第三者から反対意見書が提出された場合の開示の日時は、第三者が救済の手続きをするために必要な期間として、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置くことに留意する。

第8 訂正または利用停止の請求に係る事務

1 案内および訂正等の請求の受付

(1) 訂正または利用停止(以下「訂正等」という。)の請求の内容の確認

主務課は、訂正等の請求(以下「訂正等請求」という。)があった場合は、請求の趣旨、内容等、また、他の法令等で規定はないかなどを十分に確認する。他の法令等で規定があった場合は、他の法令の規定に基づく訂正手続について教示するなど情報提供を行う。

(2) 個人情報の開示を受けたこと等の確認

訂正等をするためには、訂正等請求をしようとする個人情報について、法に基づく開示(法の規定による開示決定に係る保有個人情報であって他の法令の規定により開示を受けたものを含む。)を受けた保有個人情報であるか、訂正等の請求は開示を受けた日から90日以内であるかどうかを確認する。

登録簿または主務課との連絡もしくは主務課職員の立会いを求めることにより、訂正等請求に係る個人情報の存否の確認および当該個人情報が記録されている公文書(保有個人情報)の特定を行う。なお、対象公文書(保有個人情報)が複数の関係課等に所在する場合の主務課は、当該公文書(保有個人情報)を最初に作成または発信した課等もしくは当該公文書(保有個人情報)の事務事業を所管する課等を主務課とする。

2 訂正等請求の方法

(1) 訂正等請求の方法 それぞれ規則に定める様式を用いることとし、手続きについては開示請求と同様とする。

(2) 本人等であることの確認 開示請求と同様とする。

(3) 事実を証明する書類等の提出等

請求者は、訂正等請求の理由の記載については、事実確認のための調査等を行う際に重要な判断材料となり得ることから、明確かつ具体的に記載する必要がある旨を説明する。

また、事実確認のために必要な書類等を添付される場合は請求書とともに受付を行い、提示される場合は、請求者の了解を得て、その写しを取り、請求書に添付する。

3 請求書の記載事項の確認

請求書の記載事項については、次の点を除き、開示請求と同様とする。

「訂正請求の趣旨および理由」または「利用停止請求の趣旨および理由」

(1) 訂正請求の趣旨

開示を受けた保有個人情報のうち、どの部分について、どのような内容の訂正を求めるのかが明確となっているか確認する。

(2) 利用停止請求の趣旨

開示を受けた保有個人情報のうち、どの部分について、どのような内容の措置(利用の停止、消去または提供の停止)を求めるのかが明確となっているか確認する。

法第98条第1項第1号または第2号のどちらに該当するのかをチェックするとともに、同項第1号に該当する場合には利用の停止なのか消去なのかどちらを求められているのかを記載する。

4 請求書の補正・請求書の受付・請求者に対する説明・受付後の取扱い・形式的要件審査

開示請求と同様とする。

5 訂正等の決定

(1) 対象公文書(保有個人情報)の特定・請求書の受理・訂正等の決定期間・決定期間の延長・事前協議・個人情報開示等請求調整会議・訂正等の決裁権者は、開示請求と同様とするが、当該訂正等請求に係る保有個人情報が現に利用提供されている場合は、請求書を受理したときから一時停止する。

(2) 訂正等の決定通知

訂正等の決定をしたときは、次により決定通知書を作成する。

ア 訂正または訂正をしない旨の決定

(ア) 訂正および一部訂正をする旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(規則別記様式第21号)

(イ) 訂正をしない旨の決定 保有個人情報不訂正決定通知書(規則別記様式第22号)

イ 利用停止または利用停止をしない旨の決定

(ア) 利用停止および一部利用停止をする旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(規則別記様式第28号)

(イ) 利用停止をしない旨の決定 保有個人情報利用不停止決定通知書(規則別記様式第29号)

(3) 決定通知書の留意事項

保有個人情報訂正決定通知書(一部訂正の場合に限る。)および保有個人情報不訂正決定通知書ならびに保有個人情報利用停止決定通知書(一部利用停止の場合に限る。)および保有個人情報利用不停止決定通知書には、当該保有個人情報の訂正等をしない理由をできるだけ具体的に記載する。

1枚の決定通知書に複数の公文書(保有個人情報)の名称を記載することができる。また、別紙を添付しても可とする。

6 個人情報の訂正等の実施

(1) 訂正等の実施時期

訂正等をすることを決定したときは、保有個人情報訂正決定通知書等を送付する前に当該個人情報の訂正等を行う。ただし、情報システム処理に係るものについては、合理的と認められる期間をおいて訂正等をする。

(2) 訂正等の方法

ア 訂正することと決定した場合における訂正は、個人情報の内容や形態に応じて適切な方法により行う。

(ア) 誤っていた保有個人情報を完全に消去し、新たに記録する。

(イ) 誤っていた保有個人情報の上に2本線を引き、余白部分に朱書き等で新たに記録する。

(ウ) 別紙により保有個人情報が誤っていた旨および正しい内容を記載して添付する。

イ 削除する場合は、法第64条に規定する不適正な取得または法第69条に規定する目的外利用に違反しているかを確認し、違反している場合は、削除する。

ウ 法第69条に規定する目的外利用または外部提供に該当しないことを確認するため、一時的に利用提供を中止し、確認作業を行い、法に違反していることが確認された時点で、利用提供の中止を行う。ただし、事務遂行上、一時停止によって、実施機関の正当な職務執行に著しい支障が生じる場合は除く。この場合においては、審査会に報告するものとする。

(3) 訂正の決定に伴う通知

訂正を決定し、訂正を実施したときは、当該保有個人情報を目的外利用している利用課または外部提供している外部提供先に速やかに保有個人情報の訂正を行った旨を保有個人情報提供等記録訂正通知書(規則別記様式第25号)により通知する。

第9 審査請求に係る事務

開示等の可否の決定の処分について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定による審査請求があった場合は、次により取り扱う。

1 審査請求の方法

不服申立ては、行政不服審査法第9条の規定により、書面によることとし、口頭での不服申立ては認められない。この書面(「審査請求書」という。以下同じ)には審査請求年月日、審査請求人の氏名および住所または居所、審査請求に係る処分、審査請求に係る処分があったことを知った年月日、審査請求の趣旨および理由、処分庁による教示の有無およびその理由等を記載するものとする。

2 審査請求書の受付

審査請求書は、総合窓口で受け付ける。審査請求書を受け付けた個人情報保護所管課は、その写しを保管した上、直ちに当該審査請求に係る処分を行った主務課に送付する。

3 審査請求書の形式審査等

(1) 記載事項の審査

主務課は、行政不服審査法に規定に基づき、次の要件について確認のうえ、審査請求書を受理する。

ア 審査請求書の記載事項を確認する。

(ア) 審査請求人の氏名および住所または居所

(イ) 審査請求に係る処分

(ウ) 審査請求に係る処分があったことを知った日

(エ) 審査請求の趣旨および理由

(オ) 処分庁による教示の有無および内容

(カ) 審査請求年月日

(キ) 審査請求人が、法人その他の社団または財団である場合、総代を互選した場合または代理人によって審査請求をする場合は、その代表者もしくは管理人、総代または代理人の氏名および住所または居所

イ 代表者または管理人、総代または代理人がある場合は、それぞれの資格を証明する書面(法人に係る登記事項証明書、代表者または管理人を選任したことを証する総会議事録等の写し、代理人委任状等)の添付の有無を確認する。

ウ 審査請求の期間内(開示・不開示の決定等の処分があったことを知った日から3か月以内の審査請求かどうか。)かどうかを確認する。

エ 審査請求の適格の有無(開示・不開示の決定等の処分によって、直接に自己の権利利益を侵害されたものかどうか。)を確認する。

(2) 審査請求書の補正

主務課は、前号の審査の結果、審査請求が不適法と認められる場合であっても、補正することができるものであるときは、相当の期間を定めて補正を命ずる。なお、補正を命ずる場合は、個人情報保護所管課と協議する。

(3) 審査請求の却下の決定

主務課は、当該審査請求が次のいずれかに該当する場合には、当該審査請求について却下の決定を行い、審査請求を却下する旨の裁決書を審査請求人に送付するとともに、その写しを個人情報保護所管課へ送付する。なお、却下の決定を行う場合は、個人情報保護所管課と協議する。

ア 審査請求が不適法であり、かつ、補正不能である場合

イ 補正命令に応じなかった場合

ウ 補正命令に定める補正の期間を経過した場合

(4) 審査請求書の受理

主務課は、審査請求書が第1号の要件を満たすときは、これを受理し、直ちに次項の手続きに入る。

4 原処分の再検討

(1) 主務課は、審査請求書を受理したときは、直ちに原処分である開示・不開示の決定等の処分について審査し、再検討を行う。

(2) 再検討の結果、不開示決定または部分開示決定を取り消し、全部開示決定をするなど審査請求を認容するときは、容認の旨の裁決書を審査請求人に送付するとともに、その写しを個人情報保護所管課に送付する。

5 守山市個人情報保護審査会への諮問

(1) 審査会への諮問

主務課は、次に掲げる審査請求があった場合は、当該審査請求が不適法であるときまたは当該審査請求を認容するときを除き、審査請求書を受理した日から15日以内に、審査会に諮問する。この審査会への諮問については、個人情報保護所管課と協議する。

ア 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等または開示請求、訂正請求もしくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求

イ 反対意見書を提出したにもかかわらず開示の決定の処分をした旨の通知を受けた第三者からの審査請求

(2) 諮問書の作成

主務課は、諮問書(規則別記様式第32号から規則別記様式第35号までのいずれかの様式)を作成し、次に掲げる書類を添付して、個人情報保護所管課へ提出するとともに、審査請求人、参加人等へ諮問した旨を通知する。

ア 審査請求書の写し

イ 保有個人情報開示請求書等の写し

ウ 開示等の請求に対する決定通知書の写し

エ 審査請求に係る経過説明書

オ その他必要な書類(審査請求の対象となった公文書(保有個人情報)の写し等)

6 審査会への説明および資料提出

主務課は、市個人情報保護条例第12条第4項の規定により、審査会から意見もしくは説明を求められた場合、または必要な資料の提出を求められた場合は、これに応じる。

7 審査会の答申

個人情報保護所管課は、審査会から答申があった場合は、直ちに、当該答申書を主務課に送付する。送付を受けた主務課は、次項の決定をしたときの通知とともに、当該答申書の写しを審査請求人に送付する。

8 審査請求に対する決定

(1) 主務課は、前項の答申を尊重して速やかに、当該審査請求に対する決定を行う。

(2) 審査請求に対する決定は、守山市事務決裁規程による。(市長の決裁事項)

(3) 審査請求を認容するときは、容認する旨の裁決書と併せて、保有個人情報の開示もしくは一部開示をする旨の決定通知書(第6第10項第9号を参照)または個人情報の訂正等もしくは一部訂正等をする旨の決定通知書(第8第5項第2号を参照)を作成し、審査請求人に送付するとともに、これらの写しを個人情報保護所管課へ送付する。

(4) 審査請求を棄却するときは、棄却する旨の裁決書を審査請求人に送付するとともに、その写しを個人情報保護所管課へ送付する。

(5) 審査請求に対する決定について、第三者への意見聴取を行った保有個人情報に関する開示・不開示の決定等の処分を変更することとなった場合は、主務課は、その旨を当該第三者へ通知するとともに、その写しを個人情報保護所管課へ送付する。この場合、審査請求人等に関する保有個人情報の開示決定に係る通知書(規則別記様式第36号)により通知する。

9 第三者から審査請求があった場合

第三者に関する情報が記録されている公文書に係る開示決定に対して、当該第三者から審査請求があった場合は、審査請求が提起されただけでは開示の実施は停止しないので、審査請求の受付にあたっては、審査請求と併せて執行停止の申立てをする必要がある旨を、不服申立人に説明する。(行政不服審査法第25条第2項)

第10 運用状況の公表

1 運用状況の取りまとめ

個人情報保護所管課は、各実施機関における個人情報の開示・訂正等の請求の内容および当該処理結果等を個人情報開示等請求受付処理簿により取りまとめる。

2 公表

(1) 個人情報保護所管課は、前年度の運用状況について次の事項を公表する。

ア 個人情報取扱事務登録の件数および状況

イ 目的外利用および外部提供の件数および状況

ウ 個人情報の開示等の請求の件数および可否の決定状況

エ 審査請求の件数および処理状況

オ 情報システム処理による個人情報の主な処理状況

カ その他必要な事項

(2) 公表は、前年度における運用状況を、毎年6月30日までに告示および市広報紙への掲載その他適当な方法により行う。

第11 個人情報保護主任

1 設置

(1) 個人情報の保護を総合的に推進するとともに、個人情報の開示等の請求に関する事務を適正かつ円滑に行うため、各課等に個人情報保護主任を置く。

(2) 課長等は、前号の個人情報保護主任を、個人情報保護所管課長へ報告する。

2 職務

個人情報保護主任は、次の職務を行う。

(1) 個人情報の保護に関する事務

ア 課等内での個人情報を適正に管理すること。

イ 総合窓口および他の関係課等との連絡調整に関すること。

ウ その他個人情報保護の推進に係る事務の指導に関すること。

(2) 保有個人情報の開示等に関する事務

ア 開示請求等に係る対象公文書(保有個人情報)の特定に関すること。

イ 開示等の可否の決定の判断および調整に関すること。

ウ 総合窓口および他の関係課等との連絡調整に関すること。

エ その他保有個人情報の開示等に係る事務の指導に関すること。

付則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

付則

1 この要綱は、令和7年8月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表

個人情報の記録項目の具体例

1 戸籍、住民記録に関する情報(基本的事項)

項目 | 項目に含まれる事項の例 |

氏名 | サイン、印影、住民番号、住民票コード、通称名、旧姓、ペンネーム、芸名 |

性別 | 男女の表示 |

生年月日・年齢 | 生年月日、年齢 |

住所 | 居住地、従前の住所、郵便番号、肩書、住所コード、転居先、住宅付近図 |

本籍・国籍 | 戸籍編成年月日、除籍年月日、人種、民族 |

電話番号 | 電話番号、メールアドレス、ファクス番号 |

その他 | 市民となった日、住所を定めた日、転入申請年月日、転入原簿到着年月日、上陸許可年月日、転入コード、個人番号 |

出生地、出身地、出入国港 | |

死亡・年月日、死亡地、死亡届出市町村、死亡コード、死亡事件簿番号 | |

転出・年月日、出国・年月日 | |

長期不在、失踪宣告・年月日 | |

在留資格、在留期間、特別永住許可番号・年月日 | |

旅券番号、旅券発行年月日 | |

法定被後見人等 | |

選挙権、被選挙権、投票所名、投票所所在地、選挙の種類・期日、送付先市町村選挙管理委員会 | |

写真、指紋、声紋 | |

印鑑登録番号 |

2 生活状況に関する情報(家庭状況)

項目 | 項目に含まれる事項の例 |

家族状況 | 続柄、配偶者、親子・娘、夫妻、父母、世帯主、世帯主開始・終了年月日、世帯主処、変更処理年月日、家族構成、世帯番号、本人、家族コード、家庭状況、生い立ち、本人を取り巻く家庭の状況、ひとり親家庭、同居、親族の有無、同居人の有無、同居別居の別・時期、住み込み人の有無、賄人の有無 |

親族関係 | 血族・姻族、養親・養子、養子縁組・年月日、離縁・年月日、認知・年月日、相続人の有無、里子・里親 |

婚歴 | 婚姻・年月日、離婚・年月日、婚姻期間 |

その他 | 居住状況、持ち家・借家の別、一戸建・共同住宅の別、間取り |

3 財産、所得等経済状況に関する情報(資産・収入)

項目 | 項目に含まれる事項の例 |

資産状況 | 資産内容(種類・価格)、土地所在、地目、著作権、債権、貸付額・方法、車種、車両番号、廃車年月日 |

建築物の有無、所在地、名称、用途、階数、床面積、平面図、建築確認番号、構造概要、建築設備の維持・保全、衛生関係、落下物の危険度区分・所見、落下物に関する管理方法 | |

建築計画地、建築計画の内容(名称、用途、階数、敷地面積、建築面積、延べ面積等)、建築計画関係図(書)、許可申請理由 | |

収入状況 | 所得(種類・金額)、世帯総所得、軽減基準総所得、低所得者コード、所得控除の種類・金額、専従者の有無、税基礎控除項目、扶養控除の種類、諸控除、工賃、受給交通費、実習奨励金、就業支度金、市等からの返納金、経営状況 |

納税状況 | 課税額(賦課額)、課税番号、普通徴収・特別徴収異動事由・年月日、特別徴収指定個人番号、特殊課税区分、非課税項目等の種別、課税証明書等の使用目的、納税額(滞納額) |

取引状況 | 取引金融機関、金融機関変更届、金融機関コード、残高不足、口座の種類・番号・開始・終了、融資状況、融資年度、融資金使途・金額、利子補給額・率・利率、受託証券 |

公的扶助 | 受給の有無、種類、受給額、年金の受給状況、遺族補償一時金、公費負担額、手当申請年月日・認定年月日、手当給付合計額、手当番号・取得月、手当支給開始・停止・解除日、手当喪失理由、手当該当・非該当・変更年月日・コード、手当資格消滅日、処理月、受給コード、生活保護開始・廃止日、要保護世帯・準要保護世帯の別、公害病遺族補償・一時金認定申請日、住宅修繕・宅地整備資金金利子補給、中小企業融資・利子補給 |

葬祭費、助産費、高額医療費、一部負担金、育児手当金、老人保健医療費支給金額・期間、給付金返納額、公費負担の有無・督促額 | |

その他 | 負債額、保証人の有無、破産管財人の有無、信用保証の有無、返済回数・額、第1回・最終返済日、返済方法 |

支出の種類、金額、生活費、家賃、市等への返納金、精神薄弱者援護措置徴収金 | |

保険・年金の種類・番号・資格得喪失年月日、国保被保険者数・記号番号、老人保健医療開始・終了理由・年月日、老人保健医療受給者番号・交付年月日、((福))老人医療開始・終了理由・年月日、((福))老人医療証番号・交付年月日、保険料、保険料免除、共済組合番号、保険証の交付申請理由(行き先、住所を離れる期間)、拠出年金番号、障害基礎年金番号、公的年金コード、年金等級区分、届出・異動年月日 | |

収納金額、納付方法、収納消込年月日、保険料充当・還付額、督促額 | |

損害・被災の原因・内容・金額、事故の日時・場所・種別、加害者・被害者の別、対人・対物の別 | |

り災状況、災害給付・金額 | |

寄付の目的、金額、寄付物件・所在地・見積価格 |

4 身体、健康状態等心身に関する情報(心身状態)

項目 | 項目に含まれる事項の例 |

健康状態 | 検査・検診の結果、健康審査項目、受診状況、疾病の原因・所見、傷病名、症状、伝染病発生地・年月日・患者番号、公害病認定番号・年月日、体格、身長、体重、視力、体力、貸与被服サイズ |

病歴 | 疾病歴、既往歴 |

障害 | 障害名・部位、心身障害の有無、障害者の身辺処理能力・金銭管理能力・日常生活能力、((障))医療証番号・交付年月日、身体障害者手帳番号・交付年月日、愛の手帳番号・交付年月日・障害区分、更生医療給付番号、補装具、白杖、日常生活用具給付物件、言語発達検査結果、医師意見書内容(入浴の可否) |

身体的特性・能力 | 血液型、顔写真、指紋、ビデオ等映像情報 |

性格・性質 | 性格(長所・短所)、行動 |

その他 | 出産、妊娠週数、分娩予定日・回数、出産時の状況、流産、優性手術を受けた者、正常・異常出産 |

治療の内容・年月日・日数、投薬の有無・内容・診療点数、診断方法、通院、入院、医療機関名・科、主治医、看護記録、機能回復訓練記録 | |

死亡原因 | |

高齢者の緊急一時保護、緊急保護先・保護種別・滞在期間 |

5 学歴・職業等経歴、社会活動に関する情報(社会生活)

項目 | 項目に含まれる事項の例 |

学業・学歴 | 学校名、在学校、卒業校、幼・小・中学校名・コード、入学・卒業年月日、在学期間、学年、進学先、入学前の経歴、学校種別、所属学部、専攻学科、幼稚園児・児童・学生番号、転入前在学校、転出校、通園期間、各校所在地・電話番号、通学方法、児童・生徒諸証明発行申請理由、転退学理由、諸証明発行番号、学校での生活状況、行動記録、要観察児童観察内容 |

在学中の成績・評価、成績順位、知能指数、知能偏差値、出席日数・時間、欠席日数・理由、遅刻・早退 | |

受験校・会社、合否、志望校・会社・学科 | |

就学免除・猶予 | |

指導記録、配慮を要する事項・理由 | |

退学・停学・休学等 | |

職業・職歴 | 職業、勤務先、事業所名、会社名、店舗名、所在地、電話番号、所属、担当、担当地名・コード、職員(証)番号、事務分掌・校務分掌(特別・各種委員会所属)、担当教科・時間、担当学年・学級・通勤方法 |

職位、職名、役職 | |

入社・退社年月日、在籍年数、経験年数、移動、転職、介護人・調査員の経験年数・回数 | |

勤務日数・時間、勤務形態、休暇、欠勤、休職、育休、休業期間、勤務の実績、評価、職務専念免除日・理由、会議の出欠、業績、作業能力、出張日・期間・場所 | |

昇格・昇任・昇給等、昇給年月・等級 | |

資格 | 免許の種類・番号、資格 |

賞罰 | 受賞、功績、免職、停職等の処分、犯罪歴、違反歴、補導歴 |

成績・評価 | 各種試験の結果、功績、評価、技能の記録、試験成績、受験番号、競技記録・タイム |

趣味 | 趣味、嗜好、好み、特技 |

職業以外の社会活動歴 | ボランティア登録理由、ボランティア活動種類・範囲、活動歴 |

加入団体名、団体活動歴(児童・生徒の課外活動を除く)、加入団体所在地・電話番号 | |

研修名、研修内容、研修の主催団体、研修日程・評価、研修歴、出席状況、出席希望理由、研修参加候補者推薦理由、開催場所、宿泊先、課題、論文 | |

その他 | 行政指導内容、指導・勧告・措置・通知・報告の内容 |

医療施設開設者諸証明、証明書の提出先・目的 | |

刑務所への移送、拘置所への移送、仮釈放、釈放 | |

訴訟内容、法律相談等内容、教育相談・就学相談内容・経過、生活保護・身体障害者福祉相談等内容、乳幼児すこやか相談等内容、年金相談、商工相談、消費者相談、緑の相談、DV相談等各種 | |

保育園名、措置開始・終了年月日、保育措置年齢、保育園児番号、転園前後保育園名、市・国措置階層・月額、保育料・納入状況、登・退園時間 | |

市保養施設名、利用年月日・人数・期間、利用取消し・変更内容 | |

図書館利用貸出カード申込年月日 | |

情報公開制度の利用、公開の日時・場所・公開できない理由・部分、期間延長理由、当初および延長後の決定期間、請求に応じられない理由 | |

旅行(渡航)先、行動予定等 | |

冠婚葬祭 | |

交際・交友関係 |

6 思想・信条・意識等内心に係わる情報(その他)

項目 | 項目に含まれる事項の例 |

支持政党 | 支持政党、所属政党 |

宗教 | 信仰 |

主義・主張 | 信条、思想、政策や制度への賛否、支持・不支持、意見、会議等での発言内容、調査回答・回答拒否 |

人柄・性格 | 性格検査結果 |

学校・幼稚園の思い出 | |

大きくなったら |