○守山市公文書管理規程

令和5年4月1日

訓令第5号

守山市文書管理規程(平成10年訓令第6号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 公文書の収受および交付(第13条・第14条)

第3章 公文書の処理(第15条―第23条)

第4章 公文書の施行(第24条―第30条)

第5章 公文書等の整理および保存(第31条―第41条)

第6章 補則(第42条・第43条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市における公文書等の取扱いについては、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(1) 部 守山市事務分掌条例(昭和51年条例第3号)第1条に掲げる部をいう。

(2) 部長等 前号に規定する部の長ならびに守山市事務分掌規則(昭和51年規則第2号)第5条第3項に規定する政策監、事務監、技監および理事をいう。

(3) 課等 守山市事務分掌規則第4条に掲げる課、これに準ずる事務所または事業所(以下「事業所等」という。)および会計課をいう。

(4) 課長等 前号に規定する課等の課長および所長ならびに当該課等において事務処理を行うものの長をいう。

(5) 係 第3号に規定する課等に置かれた係をいう。

(6) 係長等 守山市事務分掌規則第5条第1項に規定する係長および第3号に規定する事務所等に配属された同等職をいう。

(7) 公文書 守山市情報公開条例(平成11年条例第21号)第2条第2項に規定する公文書をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

ア 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

イ 図書館その他の施設において一般の利用に供することを目的として管理されているもの

ウ 歴史的もしくは文化的な資料または学術研究用の資料として特別に管理がなされているもの

(8) 電子公文書 公文書のうち電磁的記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(9) 紙公文書 公文書のうち前号の規定によるもの以外のものをいう。

(10) 歴史的公文書等 市政評価の材料となる施策等の記録や市の成長の過程が記録されている等、市民の共有財産として将来に渡って保存されるべき、歴史的文化的価値のある公文書(以下「歴史的公文書」という。)および公文書以外の資料類ならびに私人等から市が寄付または寄託を受けた資料類をいう。

(11) 公文書等 公文書および歴史的公文書等をいう。

(12) 公文書管理システム 電子計算機による情報処理の方法により文書等の収受、供覧、起案、決裁、保管、保存および廃棄その他公文書の管理に関する事務を電磁的記録で行い、総合的に管理するシステムをいう。

(13) 簿冊 紙公文書を編冊する冊子のことをいう。

(14) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。

ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(15) 保管 電子公文書を公文書管理システムで管理することおよび紙公文書を事務室内に収納しておくことをいう。

(16) 保存 紙公文書を公文書館内に収納しておくことをいう。

(17) 保存期間 電子公文書を公文書管理システムで管理する期間、もしくは紙公文書を事務室内に収納しておく期間(保管期間)と庁舎書庫内もしくは公文書館内に収納しておく期間とを合算した期間をいう。

(文書主義の原則)

第3条 事務の処理は、文書によることを原則とする。

2 前項の事務処理は、公文書管理システムによって行うことを原則とする。

(公文書の取扱いの原則)

第4条 事務を適正かつ円滑に処理するため、公文書は、正確、迅速かつ丁寧に取り扱われなければならない。

2 公文書は、常に整理され、非常災害時に対する措置を講じられておかなければならない。

(総務課長の責務)

第5条 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、本市における公文書に関する事務(以下「公文書事務」という。)を総括する。

2 総務課長は、公文書事務の適正化および迅速性を図るため、必要な指導および改善に努めなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、総務課長は、この訓令における職務の一部を守山市公文書館管理規則(平成12年規則第24号)に規定する館長(以下「公文書館長」という。)に担当させることができる。この場合においては、この訓令中「総務課長」を「公文書館長」に読み替えるものとする。

(課長等の責務)

第6条 課長等は、当該課等における公文書事務を管理し、公文書事務の適正化および迅速化を図るよう努め、公文書主任に対し必要な指示をすることができる。

2 課長等は、当該課等における公文書事務の実態について把握し、公文書主任に対し必要な報告を求めることができる。

(公文書主任)

第7条 課等の各係に公文書主任を置く。

2 公文書主任は、各係の係長等をもって充てる。ただし、第2条第6号に規定する係長等が在さない場合は、課長等を公文書主任とみなす。

3 公文書主任は、上司の命を受け、当該係における次に掲げる公文書事務を掌理する。

(1) 文書等(小包便または貨物便により送達される物品を含む。以下同じ。)の収受、配布および発送に関すること。

(2) 公文書の処理の促進に関すること。

(3) 公文書の審査に関すること。

(4) 公文書の整理、編冊、保管、保存、引継ぎおよび廃棄に関すること。

(5) 公文書事務の改善および指導に関すること。

(6) 情報公開に関すること。

(7) その他公文書事務に関し必要なこと。

(公文書主任会議)

第8条 総務課長は、必要があると認めるときは、公文書主任会議を招集することができる。

(公文書取扱いの年度)

第9条 公文書の取扱いは、原則、会計年度によるものとする。

(公文書の書式)

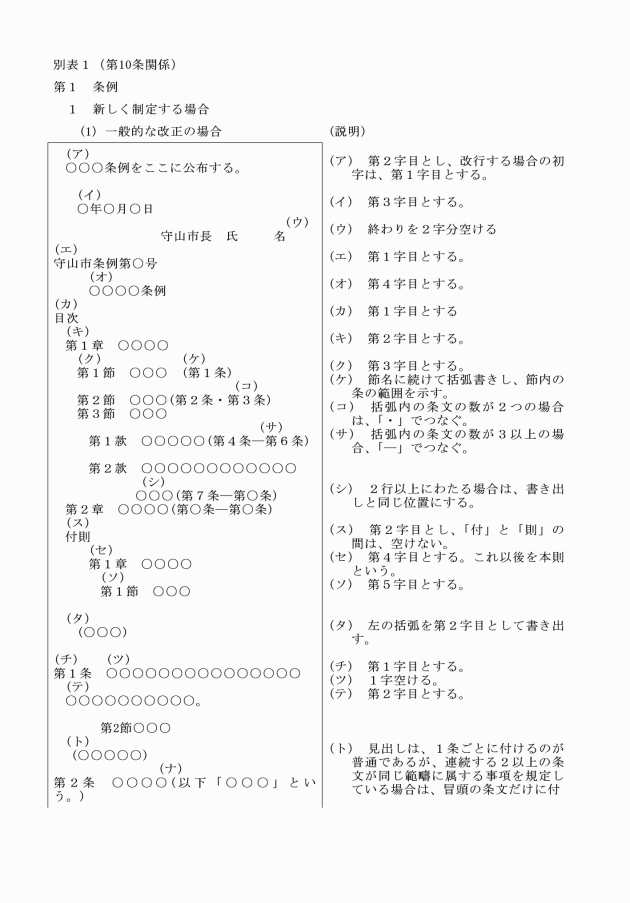

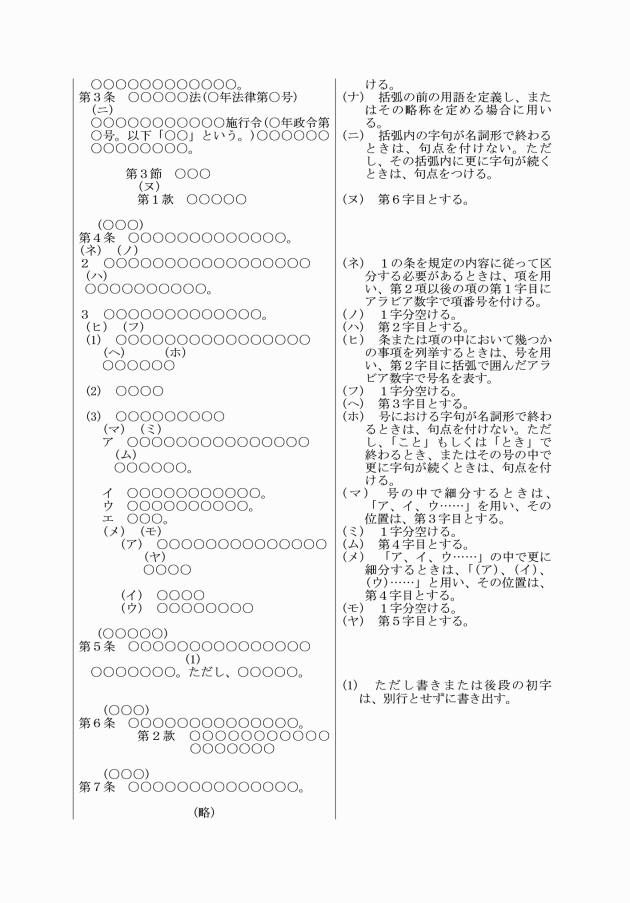

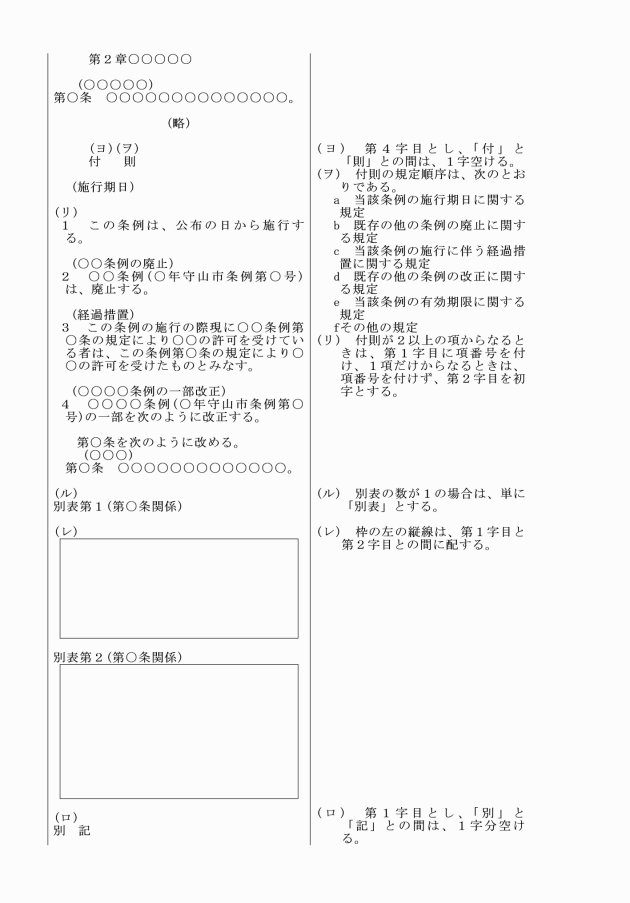

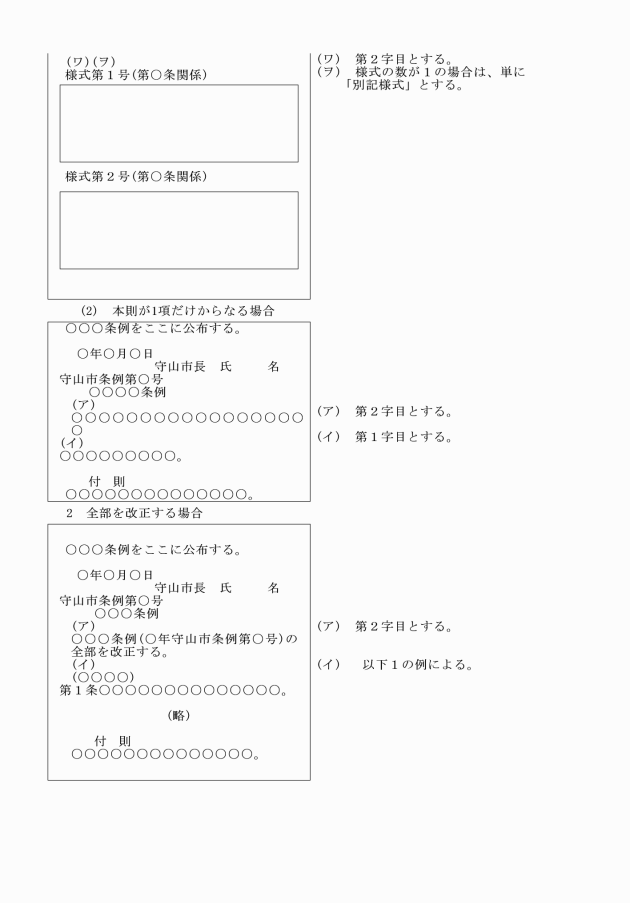

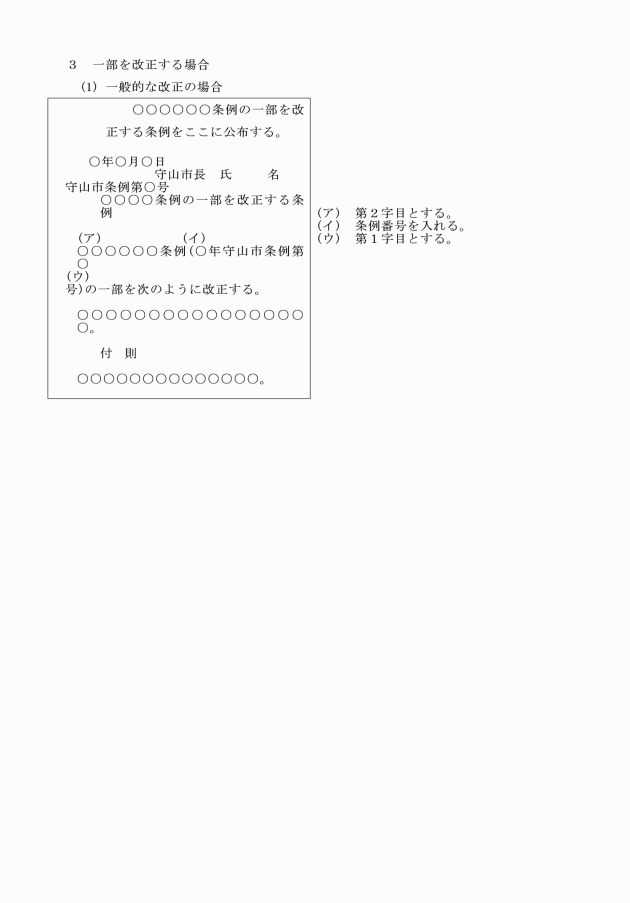

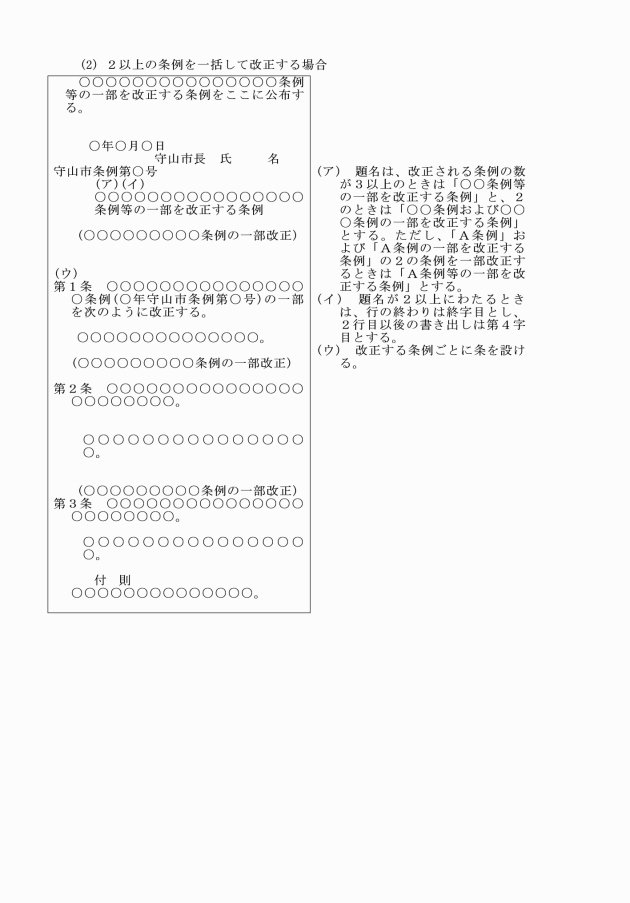

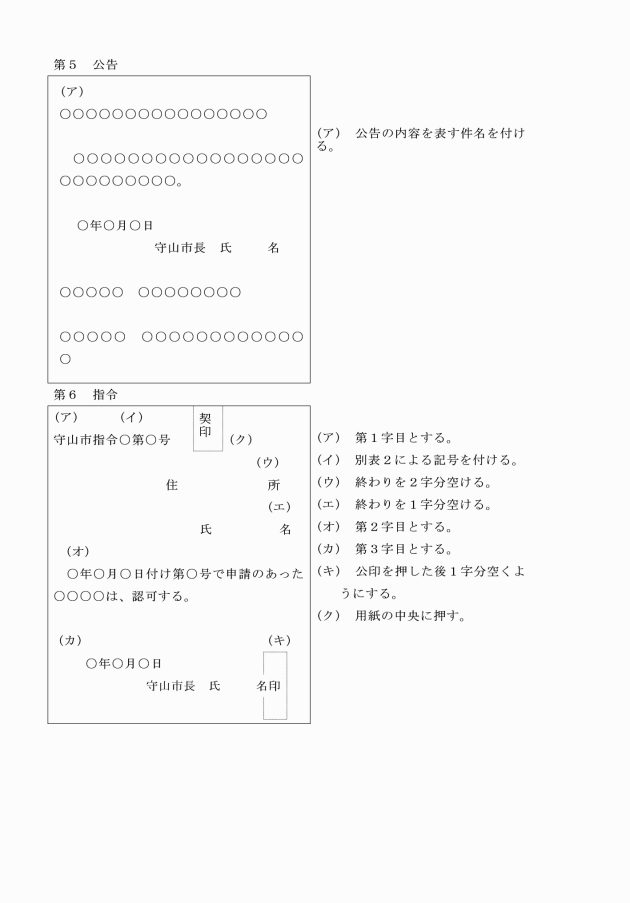

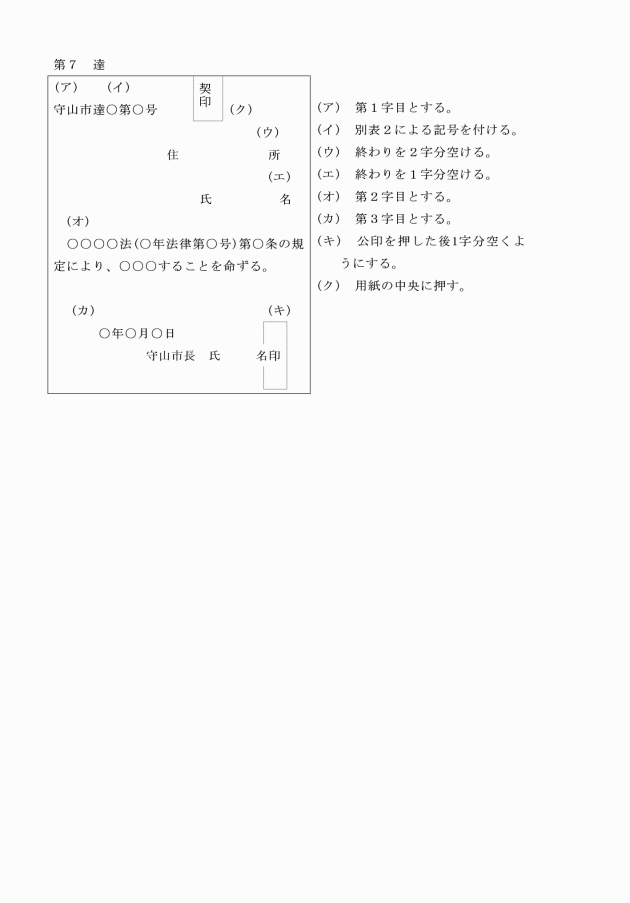

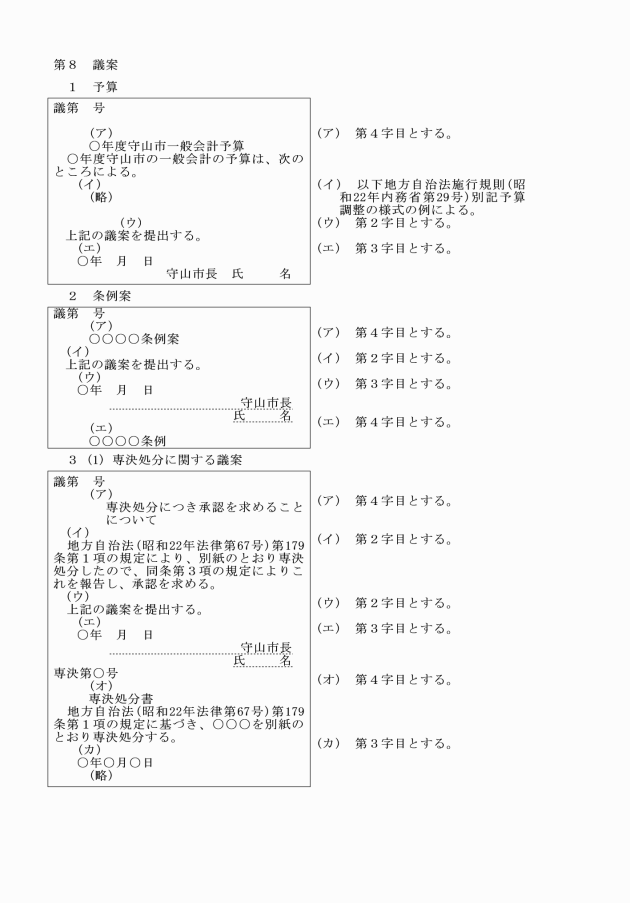

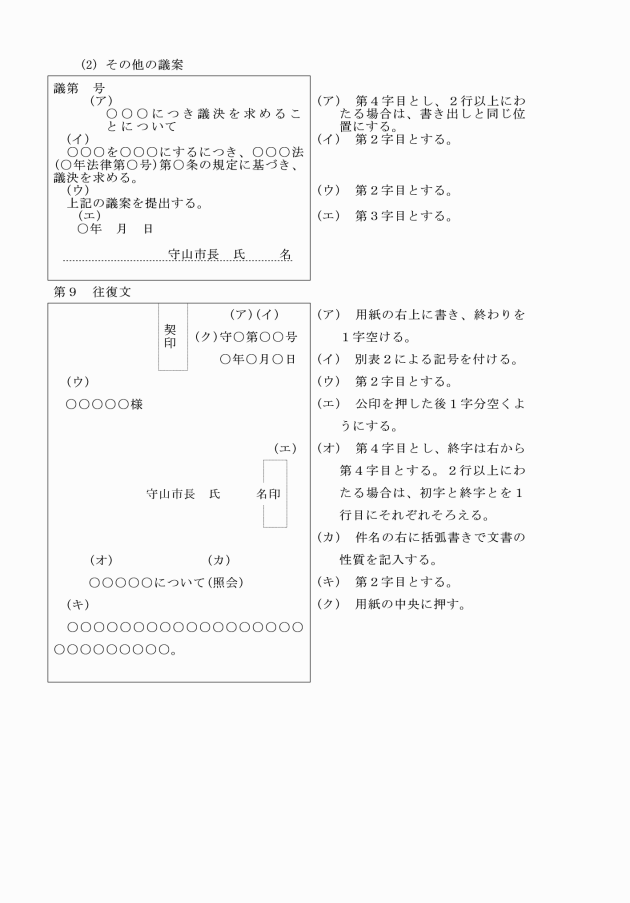

第10条 公文書の書式は、別表第1を基本とする。

(3) 公告 番号を付けない。

(4) 議案 議案番号簿(別記様式第1号に準ずる。)により提出の順序に従い番号を付けなければならない。この場合においては、番号に議の文字を冠しなければならない。

(5) 指令または達 課等ごとに従い番号を公文書管理システムで付けなければならない。この場合においては、番号に守山市指令または守山市達の文字および第24条に規定する記号を冠しなければならない。

(6) 往復文書 課等ごとに公文書管理システムにより番号を付けなければならない。この場合においては、番号に守の文字および第24条に規定する記号を冠しなければならない。

3 公文書の記名は、次の各号に定めるところによる。

(1) 次に掲げる公文書には市長名を用いるものとする。

ア 例規文、議案文、公布文、訓令文、告示文、公告文、指令文および達文

イ 特に重要な通達

ウ 大臣、各省庁の局部課長、都道府県知事、副知事もしくは都道府県の局部課長に発する公文書または市町村その他の官公署の長に発する公文書

エ 法人もしくは団体または個人に発する重要な公文書

(2) 次に掲げる公文書には副市長名を用いるものとする。

ア 各部にわたる通達

イ 市町村の副市長に発する公文書

(3) 次に掲げる公文書には部長等名を用いるものとする。

イ 市町村の部長等に発する公文書

ウ 法人もしくは団体または個人に発する軽易な公文書

エ 部内に発する公文書

(4) 次に掲げる公文書には課長等名を用いるものとする。

ア 市町村の課長等に発する公文書

イ 事務連絡等の軽易な公文書

(5) 前各号に規定するもののほか照会、依頼等の収受公文書の回答等の発送については、収受した職の名を記名として用いることができる。

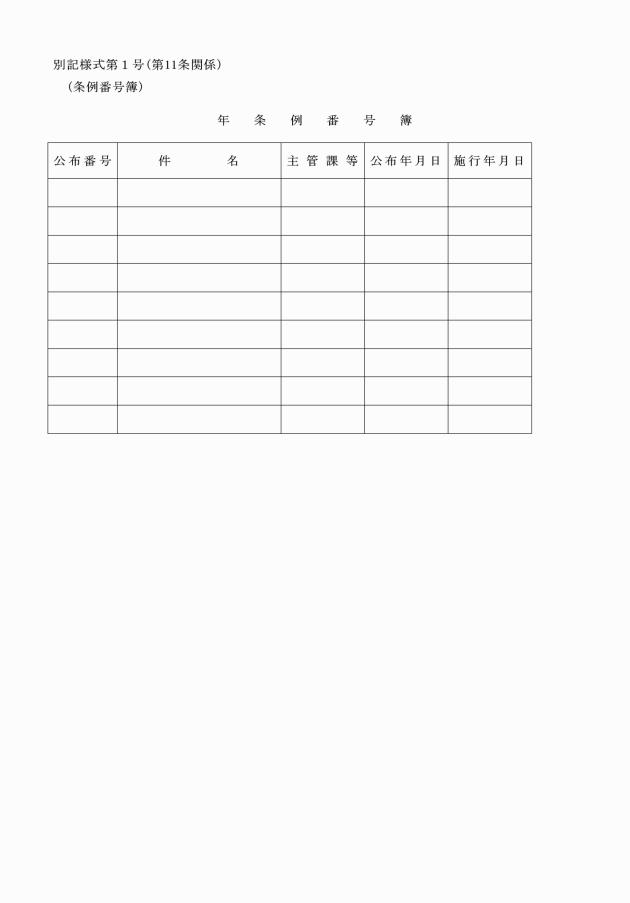

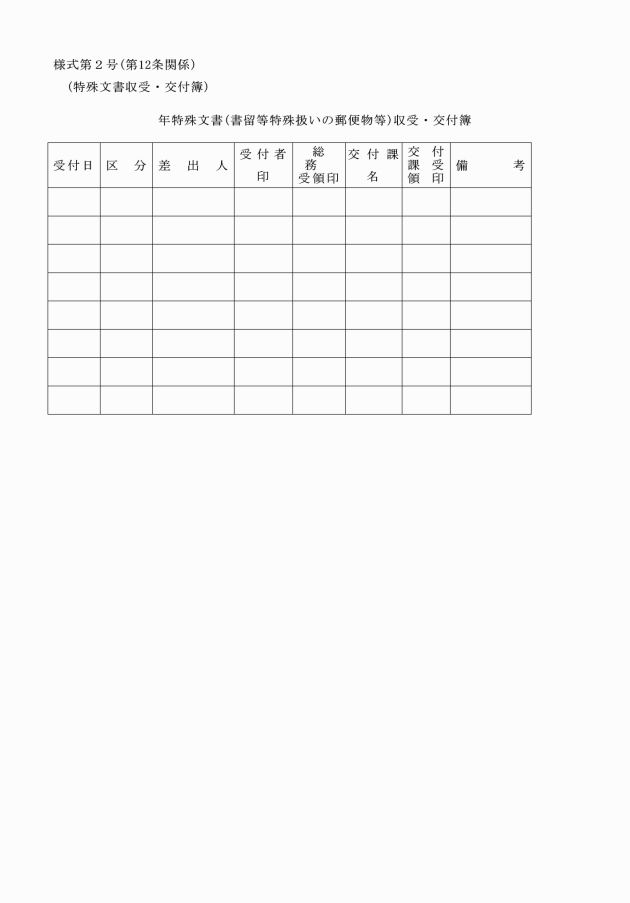

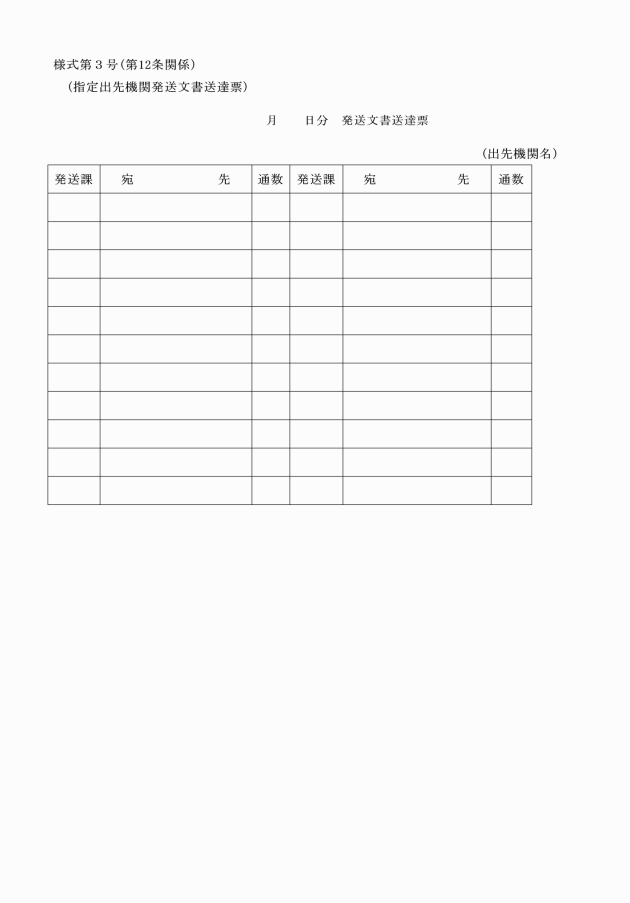

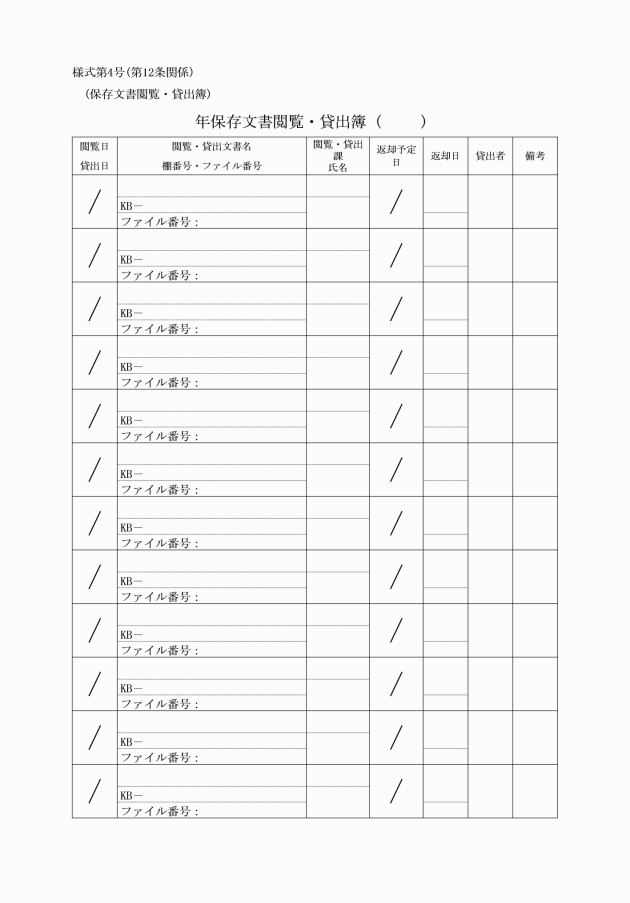

(帳簿等)

第12条 公文書の取扱いに要する帳簿および帳票は、次のとおりとする。

(1) 総務部総務課(以下「総務課」という。)に備えるもの

ア 条例番号簿

イ 規則番号簿

ウ 訓令番号簿

エ 告示番号簿

オ 議案番号簿

カ 特殊文書収受・交付簿(別記様式第2号)

キ 指定出先機関発送文書送達票(別記様式第3号)

(2) 公文書管理システムで管理するもの

ア 文書収発簿

イ 保存文書閲覧・貸出簿(別記様式第4号)

第2章 公文書の収受および交付

(総務課における到達文書の取扱い)

第13条 総務課において受領した文書(電磁的記録を除く)は、次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 開封しないとあて先の部または課等がわからないものは開封し、それ以外のものはそのままあて先の部または課等に交付すること。

(2) 書留、特定記録、配達証明、内容証明等特殊扱いの郵便物等および電報(以下「特殊文書」という。)にあっては、特殊文書収受・交付簿に必要事項を記入し、課等の職員の受領印を徴した上、交付すること。

(3) 2以上の課等に関係のある文書は、その関係の最も高い課等に交付すること。

(4) 送達された文書等の郵便料金等が未納または不足である場合において、総務課長が必要と認めるときは、その未納または不足の料金を支払って、当該文書等を収受することができる。この場合においては、総務課長が定める郵便物等料金支払簿に必要事項を記入するものとする。

(課等における到達文書の取扱い)

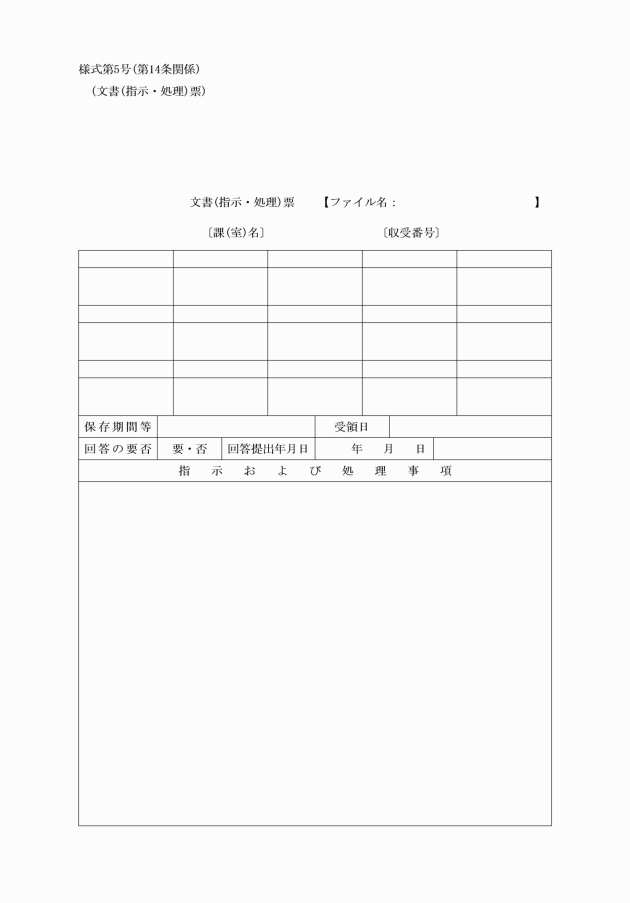

第14条 課等において文書を収受し、または交付を受けたときは、公文書管理システムに登録することをもって収受を行い、公文書管理システムで供覧しなければならない。ただし、総務課長が別で定める場合は文書(指示・処理)票(別記様式第5号)により供覧することができる。

第3章 公文書の処理

(公文書処理の原則)

第15条 公文書は、主管課等(公文書を作成、取得等した課等をいう。以下同じ。)の課長等および公文書主任が中心となって迅速に処理し、事案が完結するまでその経過を明らかにされなければならない。

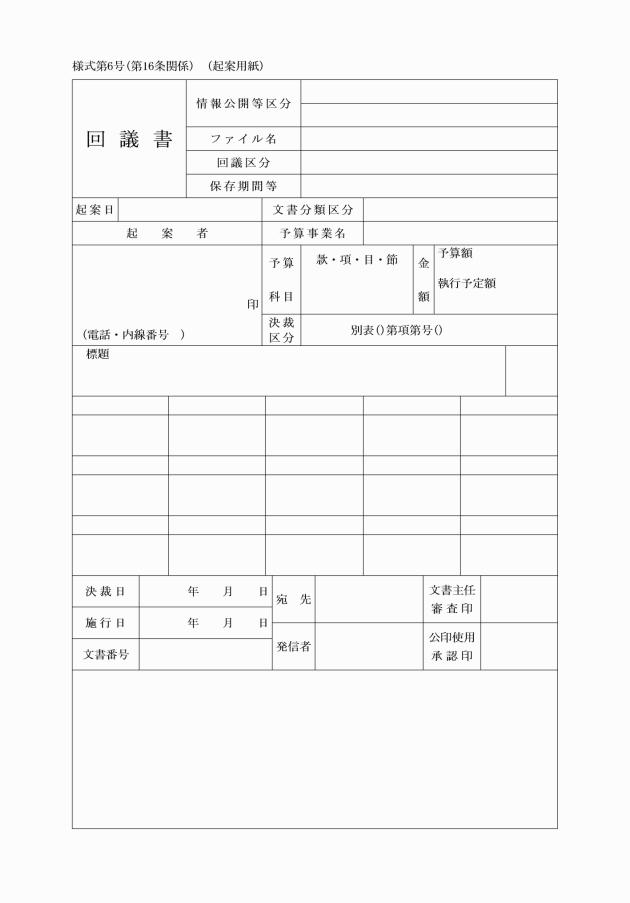

2 市議会議案に係る起案公文書を作成したときは、速やかに、その議案部分の写し(電磁的記録を含む。)を、総務課に送付しなければならない。

3 起案公文書には、起案の要旨、理由、問題点等を記載し、必要に応じ、参考となる資料を添付しなければならない。

(供覧の方法)

第17条 収受し、または交付を受けた公文書で、次のいずれかに該当するものについては、公文書管理システムにより、上司に供覧しなければならない。

(1) その処理に改めて決裁を要するが、とりあえず至急に上司の閲覧に供する必要があるもの

(2) その処理に決裁を要せず、単に閲覧にとどまるもの

2 前項の規定により供覧する場合は、供覧公文書の要旨、問題点等を記載しなければならない。

3 供覧公文書で、他の部または課等に供覧する必要があるものは、公文書管理システムにより電子署名を用いて行う。

(公文書の処理)

第18条 決裁公文書は、公文書管理システムにより、公文書主任に回議しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、他の部または課等に関係のある事案に係る決裁公文書は、公文書管理システムにより、その部、または課等に合議しなければならない。

3 前2項の規定により電子署名を用いて回議または合議を受けた場合は、遅滞なく、これを処理しなければならない。この場合において、処理に日時を要するときは、その理由を主管課等に通知しなければならない。

(議案等の合議)

第19条 市議会議案に係る公文書は、総合政策部企画政策課、総務部財政課ならびに総務課およびその他必要な部長等に公文書管理システムにより合議されなければならない。

2 例規となるべき文書および法規の解釈に関する公文書は、公文書管理システムにより総務課に合議されなければならない。

(代決による処理)

第20条 決裁権者またはその補助者が不在のため、守山市事務決裁規程(昭和55年訓令第1号)に定めるところにより代決しようとするときは、代決したことを表示した上、代決した者が公文書管理システムにより電子署名を用いて決裁しなければならない。

2 前項の規定より代決した者は、事後、遅滞なく、その事項を不在であった者に報告しなければならない。

(後閲による処理)

第21条 決裁権者の補助者が短期間不在の場合で、その事案の処理に急を要するときは、主管の上席者の承諾を得て、決裁権者の決裁を求めることができる。この場合において、起案者は、事後、遅滞なく、不在であった者に報告し、その確認を求めなければならない。

2 前項の規定は、供覧公文書に準用する。

(決裁公文書の変更等)

第22条 決裁公文書の趣旨もしくは内容を変更し、または廃棄にした場合は、起案者は、その旨を、既に回議または合議を終えた決裁権者またはその補助者に報告しなければならない。

(電話および口頭による照会等の処理)

第23条 電話または口頭による照会、回答、報告等で重要なものは、この章の規定に準じて処理しなければならない。

第4章 公文書の施行

(発送公文書の記号および文書番号等)

第24条 発送公文書には、記号および文書番号を付けなければならない。ただし、事務連絡等の軽易なもの(市長、副市長または部長等名で発送する公文書を除く。)にあっては、この限りでない。

2 発送公文書の記号および文書番号の付け方は、別表2に定めるとおりとする。

3 2以上の部または課等の共管に属する発送公文書には、前項の規定による記号および公文書番号を並列して付けなければならない。

(決裁公文書の浄書)

第25条 決裁公文書に基づき施行する公文書は、浄書しなければならない。

2 決裁公文書と浄書した公文書との照合は、確実に行わなければならない。

(公印等の押印)

第26条 浄書した公文書には、公印を押印し、必要に応じ公印使用簿と契印しなければならない。ただし、次に掲げる公文書は、公印および契印を省略することができる。この場合において、市長の名において記名した公文書の公印を省略する際は、公印省略の旨を表示するものとする。

(1) 市の機関内部の公文書

(2) 案内状、礼状、あいさつ状等の書簡

(3) 通知、照会等の公文書のうち、印刷した多量の公文書

(4) 課長等および係長等の名において記名した公文書(ただし、条例、規則または訓令等に当該職名の印が規定されていない場合に限る。)

(5) 他の行政機関に発出する公文書であって、当該行政機関が押印を求めないもの

(6) 総務課長が適当と認めるもの

2 前項に定めるもののほか、公印の押印については、守山市公印規則(昭和63年規則第24号)の定めるところによる。

(電子署名)

第27条 電磁的記録を送付する場合は、前条の規定にかかわらず、当該電磁的記録に電子署名を付さなければならない。

(郵便等による紙公文書の発送)

第28条 郵便その他これに準ずる方法による紙公文書の発送は、総務課長が行う。

2 前項の規定にかかわらず、総務課長が必要と認めた場合は、直接課等において発送することができる。

3 第1項の規定により総務課長に紙公文書の発送を依頼しようとするときは、発送先の住所、発信課等の記入をした後、総務課長が指定した用紙に記入の上当該文書を課等毎にまとめて郵便等発送ボックスに入れなければならない。

(未完結公文書の保管)

第29条 決裁公文書で、処理の完結しないものは、その処理に支障のないよう確実に保管しておかなければならない。

(完結公文書の保管等)

第30条 処理の完結した紙公文書は、当該紙公文書に決裁年月日等所要の項目を記入し、総務課長指定の簿冊に順次整理し、確実に保管しておかなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、完結公文書は、原則、公文書管理システムにて保管しておかなければならない。

第5章 公文書等の整理および保存

(公文書の分類)

第31条 公文書は、種別(公文書の保存期間による分類をいう。以下同じ。)に分類する。

2 公文書の種別およびその保存期間は、次のとおりとし、細目は別表3のとおりとする。

3 公文書の保存期間は、当該公文書の処理の完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算する。ただし、前項の第6種については、この限りでない。

4 公文書分類区分表は、総務課長が定める。

(紙公文書の編冊)

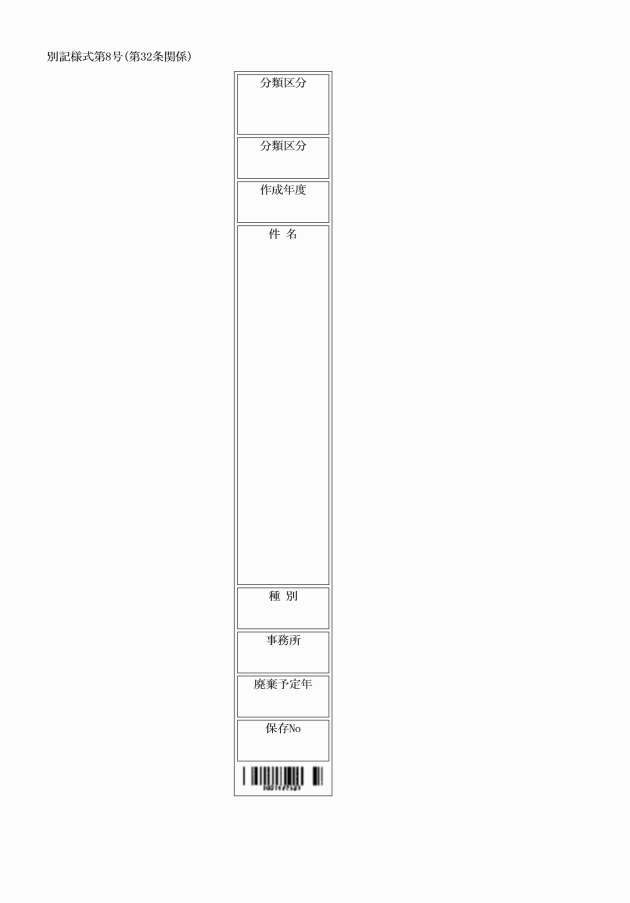

第32条 処理の完結した紙公文書は、当該完結した年度の終了後、速やかに、次に定めるところにより編冊しなければならない。

(1) 公文書の種別、類別および会計年度別に簿冊を用い、編冊するものとする。

(2) 簿冊には、背表紙(別記様式第8号)を付けなければならない。

(公文書の保管および保存)

第33条 公文書主任は、公文書管理システムの登録内容を管理するとともに、紙公文書を整理し、保管および保存しなければならない。

2 公文書主任は、保管期間を総務課長と協議し、年限を定めるものとする。

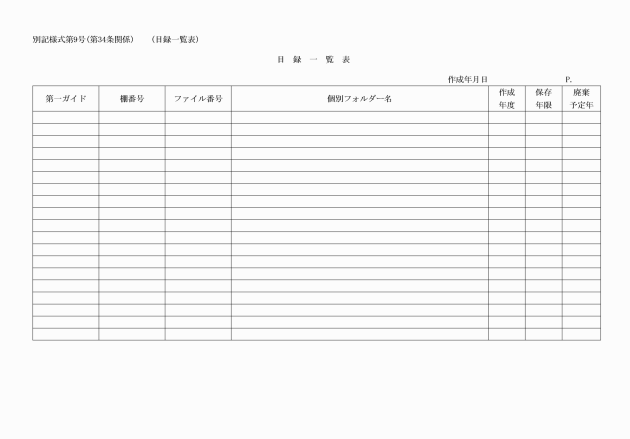

2 公文書主任は、前条の規定により保存する紙公文書については、目録一覧票を2部作成し、1部を保管し、1部を総務課長に、当該文書の保管期間が経過した日の属する年度の翌年度の4月1日から6月30日までの間に提出しなければならない。

2 公文書主任は、前項の規定により保存紙公文書を引継ぐ場合、文書保存箱に収納し、目録一覧票とともに、総務課長の指示により引継がなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、機密紙公文書および引継ぎをしないことについてやむを得ない理由があると認められる紙公文書ならびに出先機関に属する紙公文書については、総務課長と協議の上、引継ぎをしないことができる。

(引継紙公文書の審査等)

第36条 総務課長は、前条第1項の規定による引継ぎに際しては、紙公文書の編冊または整理の適否を審査し、および目録一覧票と照合しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による審査および照合の結果、不適当なものがあると認めるときは、公文書主任に対し、その補正を求めることができる。

(引継紙公文書の保存)

第37条 総務課長は、第35条第1項の規定により引継ぎを受けた紙公文書を、種別ごとに整理し、保存しなければならない。

(書庫の管理)

第38条 書庫は、常に整理整頓しておかなければならない。

2 書庫内においては、火気を厳禁し、非常災害時に対する措置を講じておかなければならない。

(保存紙公文書の貸出等)

第39条 総務課長は、その引継ぎを受けた紙公文書について、課等に対し、これを貸し出し、または閲覧に供することができる。この場合において、機密紙公文書を貸し出し、または閲覧に供しようとするときは、当該文書の主管課等の課長等の承認を得なければならない。

2 前項の規定により、貸し出し、または閲覧に供するときは、保存文書閲覧・貸出簿に所要の事項を記載させなければならない。

3 主管課等の課長等は、その保存する紙公文書について、他の課等に対し、これを貸し出し、または閲覧に供することができる。

(公文書の廃棄)

第40条 総務課長および現に目録一覧票を保管する者(以下、この条において「総務課長等」という。)は、保管または保存する公文書で、保存期間を経過したものおよび保管または保存の必要がないと認めるものを廃棄しなければならない。

2 前項の場合において、現に目録一覧票を保管する者は、保管公文書を廃棄しようとするときは、あらかじめ、総務課長に廃棄する保管公文書を明示した目録一覧票を添えて、その旨を通知しなければならない。

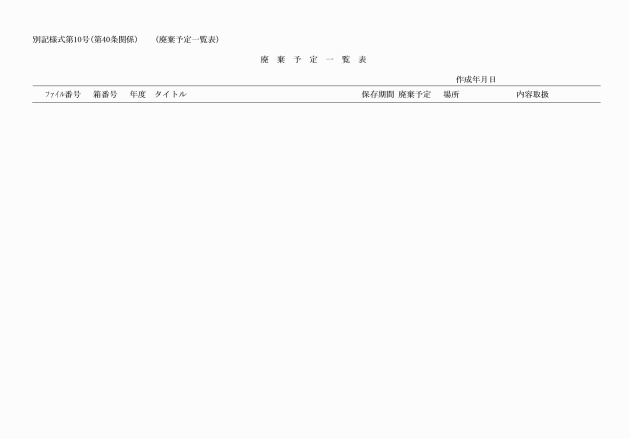

4 前項により通知を受けた現に目録一覧票を保管する者は、保存紙公文書を廃棄する場合は、廃棄する保存紙公文書を明示した廃棄予定一覧票を作成し、総務課長に提出しなければならない。

5 総務課長等は、第1項の規定により電子公文書を廃棄する場合は、復元できないよう消去する措置を講じ、紙公文書を廃棄する場合は、必要に応じ、塗消、切断等当該文書の判読を不可能とする措置を講じた上、焼却または売却の手続を執らなければならない。

6 第1項の規定にかかわらず現に目録一覧票を保管する者は、保存期間を経過した公文書で、なお保存する必要があると認めるものについては、更に期限を定めて保存することができる。

7 前項の規定に基づき保存期間を延長したときは、新たな目録一覧票を添えて、総務課長に報告しなければならない。

8 総務課長等は、保存期間を経過した保管または保存する公文書のうち、歴史的公文書として保存すべき可能性があると判断した公文書については、第1項の規定にかかわらず、廃棄する前に別に定める手続に従って審査を行い、その結果、歴史的公文書等と認めた公文書については、公文書館が移管を受け、永年保存することとする。なお、審査の結果、歴史的公文書と認められなかった公文書については、本条によることとする。

(公文書の整理)

第41条 職員は、常に公文書の適正管理に努めるものとし、総務課長は整理整頓および不用文書の廃棄を促進する取り組みを行わなければならない。

第6章 補則

(公文書の取扱いの特例)

第42条 部長等は、所属の出先機関もしくはこれに準ずる事業所等で処理する公文書または大量かつ定型的に処理する公文書の取扱いについて、この規程によることができない場合は、総務部長と協議の上、この規程に定める方法以外の方法によりその全部または一部を取り扱うことができる。

(委任)

第43条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、総務部長が定める。

付則

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表2(第24条関係)

発送文書の記号および文書番号

(例) 守○第○○○号

(1) 守の次に記号を記入すること。

(2) 記号は、課等の一字目を冠した文字を記入すること。ただし、当該冠した文字が、他の課等名と競合するときは、当該課等名中において2字または3字を組み合わせ記入するものとする。

(3) 文書番号は、記号の次に第を記入した後、文書収発簿により発生した順序による番号を記入すること。

別表3(第31条関係)

文書保存標準期間表

保存期間 項目 | 長期(30年) | 10年 | 5年 | 3年 | 1年 | |

条例、規則その他例規の制定改廃に関する文書 | 法規担当課 | ○ | ||||

主管課等 | ○ | |||||

市議会に関する文書 | 議会担当課 | 重要なもの 議決謄本など | ○ | 軽易なもの | ||

主管課等 | 重要なもの | ○ | 軽易なもの | |||

市の沿革、区域に関する文書 | 主管課等 | ○ | ||||

陳情、請願、要望、上申、訴願等に関する文書 | 主管課等 | 特に重要なもの | 重要なもの | ○ | ||

訴訟、不服申立等に関する文書 | 法規担当課 | ○ | ||||

主管課等 | ○ | |||||

事務引継に関する文書 | 主管課等 | 特に重要なもの(市長、副市長など) | 重要なもの | ○ | ||

職員の任免、進退賞罰に関する文書 | 人事担当課 | ○ | ||||

主管課等 | ○ (非常勤職員の任免に関するものなど) | |||||

各種原簿、台帳等 | 主管課等 (人事・給与関係は、人事担当課) | 特に重要なもの | 重要なもの | ○ (出勤簿、休暇願簿、時間外勤務命令簿、出張命令簿、給与・手当・福利に関する文書など) | ||

財産、営造物、市債に関する文書 | 財政担当課 | 重要なもの | ○ | (不動産の取得等については20年) | ||

管財担当課 | 重要なもの | ○ | ||||

主管課等 | 重要なもの | ○ | ||||

契約、協定に関する文書 | 主管課等 | 特に重要なもの | 重要なもの | ○ (一般事務・業務委託、施設保守委託など) | 軽易なもの(軽易な業務委託など) | |

工事施行に関する文書(設計書、図面、契約書等) | 主管課等 | 重要なもの(大規模な工事、公共施設など) | ○ | |||

予算に関する文書(支出負担行為または調定行為に入る前の予算関係書) | 財政担当課 | 特に重要なもの(予算書、予算説明書など) | 重要なもの | ○ | ||

主管課等 | ○ (予算見積書、収支計画書など) | |||||

予算執行、会計に関する文書(支出負担行為または調定行為以後の予算執行および会計関係書) | 出納担当課 調達担当課 | 特に重要なもの | 重要なもの | ○ | ||

主管課等 | 重要なもの | ○ | 軽易なもの(物品購入請求伝票など) | |||

決算に関する文書 | 財政担当課 出納担当課 | 特に重要なもの(決算書、主要な施策の成果報告書など) | 重要なもの | ○ | ||

主管課等 | ○ | |||||

告示、公告等に関する文書 | 法規担当課 | 重要なもの | ○ | |||

主管課等 | 重要なもの | ○ | 軽易なもの | |||

事務事業の計画の樹立に関する文書 | 企画担当課 | 特に重要なもの | ○ | |||

主管課等 | 特に重要なもの | 重要なもの | ○ | |||

寄付または贈与の受納に関する文書 | 主管課等 | 特に重要なもの(不動産など) | 重要なもの | ○ | 軽易なもの | |

付属機関に関する文書 | 主管課等 | 特に重要なもの(諮問、答申書など) | 重要なもの(議事録など) | ○ | ||

国、県に対する許認可、申請等に関する文書 | 主管課等 | 特に重要なもの | ○ | |||

国、県への補助金等の交付に関する文書 | 主管課等 | 特に重要なもの | 重要なもの | ○ | ||

補助金等の交付に関する文書 | 主管課等 | 重要なもの | ○ | |||

調査、研究、統計に関する文書 | 資料担当課 | 重要なもの | ○ | |||

主管課等 | 重要なもの | ○ | 軽易なもの | |||

許可、認可、承認、取消など行政処分に関する文書 | 主管課等 | 特に重要なもの(法的に10年を超えるものなど) | 重要なもの(法的に5年を超えるものなど) | ○ (法的に3年を超えるものなど) | 軽易なもの(法的に1年を超えるものなど) | |

所轄行政庁からの通達等に関する文書 | 主管課等 | 重要なもの | ○ | |||

儀式および表彰、褒章に関する文書 | 主管課等 | 特に重要なもの | 重要なもの | ○ | ||

市史の資料となる文書 | 主管課等 | ○ | ||||

市の発刊する刊行物等 | 資料担当課 | ○ | ||||

主管課等 | 重要なもの | ○ | ||||

市関係団体に関する文書 | 主管課等 | 重要なもの | ○ | |||

災害救助に関する文書 | 主管課等 | ○ | ||||

文書の収受および発送に関する文書 | 主管課等 | 重要なもの(文書収発簿など) | ○ | |||

照会、回答に関する文書 | 主管課等 | ○ | 軽易なもの | |||

庁内通知に関する文書 | 通知担当課 | ○ | ||||

主管課等 | ○ | |||||

各種日誌その他これらに類する文書 | 主管課等 | ○ | ||||

その他事務事業の執行に関する文書 | 主管課等 | 10年を超える保存を有すると認められる特に重要な文書 | 主要事務事業に関する重要なもののうち、将来の例証となるものなどで、5年を超える保存を要すると認められる文書 | 主要事務事業に関するもののうち「10年保存」に該当しないもので、3年を超える保存を要すると認められる文書 | 通常の事務事業の執行に関するもののうち、「5年保存」に該当しないもので、1年を超える保存を要すると認められる文書 | 事務事業の補助的なものおよび軽易な文書で、1年を超えて保存する必要がないと認められる文書 |

備考

1 ○は標準的な保存期間を示す。

2 保存期間の設定にあたっては、次の事項を十分考慮すること。

(1) 法令の指定……法令等により指定されている保存期間、時効など

(2) 決裁区分……守山市事務決裁規程別表の決裁区分

(3) 内容の効力……任期、適用期間、証拠期限、会計検査など

(4) 重要度……対市民関係、基本組織、制度との関係など

(5) 使用度……長期、短期の別など

(6) 資料価値……歴史的価値、統計価値、実績価値など

(7) その他……経費の多寡、他の公共団体との関係など